COLUMN

民間から社会のDXを主導する。戦略コンサル出身経営者が見据える社会的システムの未来

有名なプロダクトを持つ企業ほど、プロダクトのイメージが強く企業の本質を見誤ってしまうことがあります。例えば「弥生会計」で知られる弥生株式会社は、単に業務ソフトウェアを提供しているだけでなく、実は「社会全体のシステムを変革する」という壮大なビジョンを掲げ、実現に向けて先陣を切って取り組んでいます。

本記事では、日本における中小企業の業務効率化にまつわる課題とそれに対する本質的なアプローチ方法について整理したうえで、なぜ弥生がこのような社会課題に向き合っているのかを探っていきます。

SPONSORED BY 弥生株式会社

話し手

岡本 浩一郎

弥生株式会社

代表取締役 社長執行役員

SECTION 1/7

個社で進める業務効率化には限界がある

企業の業務効率化や生産性向上は日本経済にとって非常に重要な課題です。就職活動においてもDX(注1)という言葉を目にする機会が増えたのではないでしょうか。

企業におけるDXとして想起される一例が業務効率化です。実際に業務効率化を支援するITサービスはここ数年で非常に増えていますが 、なかでも効率化の余地が大きいのが、アナログな紙や手作業を前提として成立しているバックオフィス業務(注2)です。

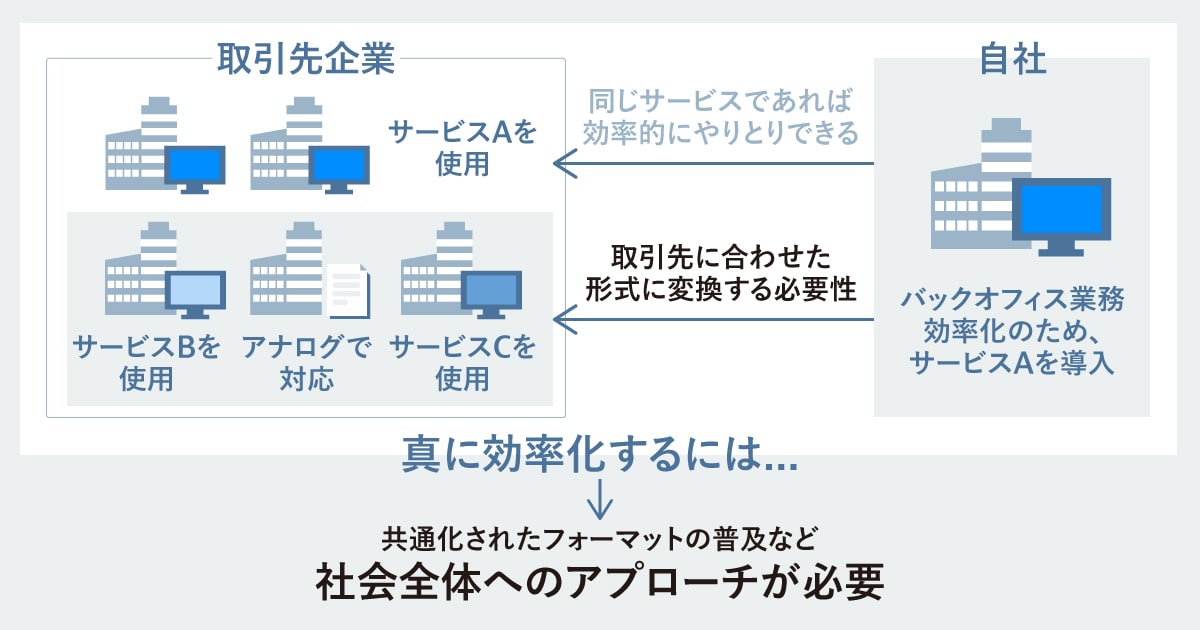

一方、サービス単体で進められる効率化には限界があります。なぜならばバックオフィス業務は自社内だけでなく取引先企業や行政とも繋がっていることが多く、また、法令に依拠する点も多いため、より本質的な業務効率化を進めるのであれば、個社ではなく社会全体にアプローチすることが必要となるのです。

そのためには、アナログを前提に成立している業務そのものの必要性やそこに関連する行政の仕組みを根本から問い直さなければなりません。

こうした現状に強い問題意識を持ち、官民を巻き込んで社会全体のDX の実現を主導しているのが、弥生の岡本社長です。日本企業のDXを巡る課題や、社会全体のDXという構想について同氏に話を伺いました。

(注1)DX(デジタルトランスフォーメーション):ビジネス環境(顧客や競争相手)の変化に適応して、自社の組織や仕組み、サービスをデジタルへとシフトし、差別化・競争優位を確立すること

(注2)バックオフィス業務:人事・労務、経理・財務、総務・法務などの裏方の業務を指す

SECTION 2/7

DXの本質とは、あり方を再定義すること

──多くの中小企業・個人事業主の業務効率化の課題に向き合ってきた岡本さんが考える、日本企業のDXの現状や課題についてお聞かせください。

岡本:弥生は30年以上にわたり、日本の事業者のバックオフィス業務の効率化を支援してきました。しかし、これまでの業務プロセスの延長線上では、さらなる効率化を推し進めていくのが難しくなってきていると感じています。

紙を中心に成立していた行政の仕組みによって迅速な対応ができず、コロナ禍で人々の生活に支障が生じたように、業務そのもののあり方に課題があることが浮き彫りになりました。今後も労働力人口が減っていくことが確実な日本社会では、生産性をあげないことにはGDPは下がり続けます。

事業者が、直接的に付加価値を生まない業務にかかる時間を減らし、より付加価値の高い商品・サービスを提供する時間を増やしていかない限り、日本の未来はないと考えています。

一方で、日本においてはDXに時間がかかることを理解しておくことも必要です。既存の業務プロセスを大きく転換することは、どんな事業者にとっても、そして行政にとっても難しいことです。なかでも、日本企業の99.7%を占める中小企業や小規模事業者にとっては専任の担当者もおらず、より困難であることを理解する必要があります。

──岡本さんご自身はDXをどのようなものだと捉えていますか。

岡本: DXの本質は「業界の壁を超えて、自社のあり方を再定義すること」だと私は考えています。

Amazonを例にすると分かりやすいでしょう。Amazonは当初の出発点が書籍のネット販売の事業でしたが、今では業種として定義するのが難しい存在になっています。小売りやITプラットフォームを提供する企業としての存在感が大きいですし、最近では医薬品販売を手掛けるなど、扱う事業は多岐に渡ります。Amazonが業界の壁を軽々と乗り越えて、次々と新たな領域に参入できるのは、デジタルを基盤に自社のあり方を確立しているからこそです。

当社も業務ソフトウェアを提供するIT企業ですが、現在は会計データを利用したオンライン融資を実行するなど金融の領域にも参入しています。最近はFinTechという言葉が広く使われていますが、少し前まではIT企業が金融領域に入っていくというのはあり得ない話でした。しかし今後はあらゆるところで、デジタルによって業界の壁が壊れていくことでしょう。

こうした環境の中で、今後は各企業が業務プロセスや事業そのものをデジタルを基盤としたあり方に再定義できなければ、生き残ることが難しくなります。

SECTION 3/7

電子化ではなくデジタル化。社会的システムのあるべき姿とは

──最近は国をあげてデジタル化の流れが加速している印象です。国がこれだけ働きかけていれば比較的スピーディーにDXが進んでいくのではないでしょうか。

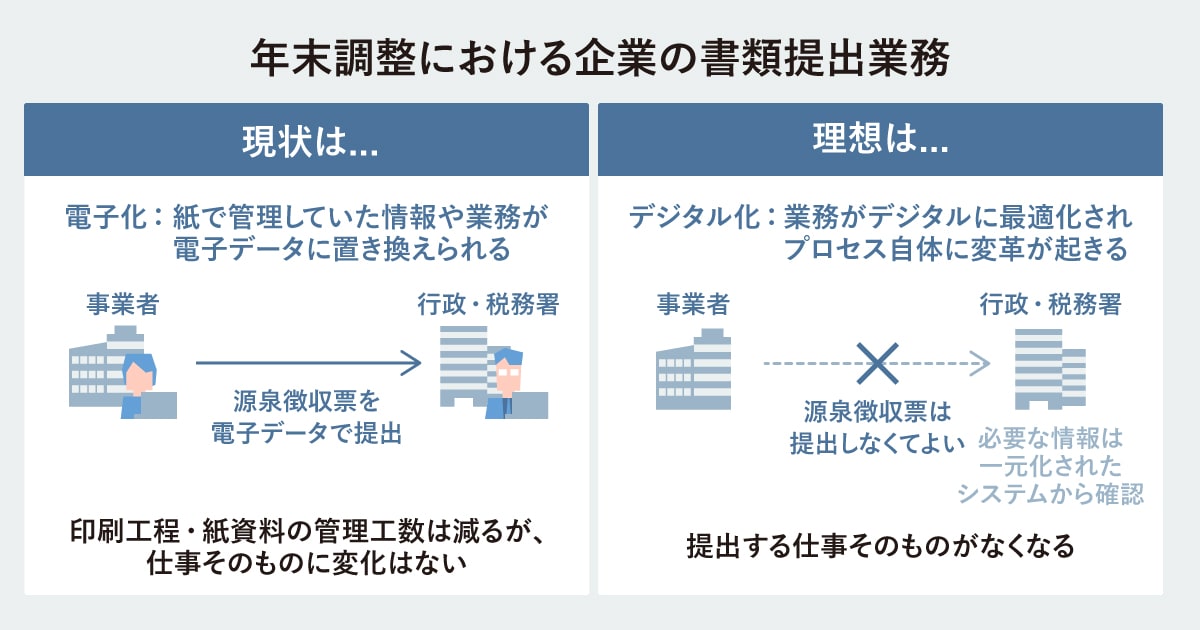

岡本:デジタル化とはデジタルを前提に業務の必要性や業務プロセスを問い直し、根本から変革すること。それに対して、電子化とは単純に紙の情報を電子データに置き換えることだと私は定義しています。

これまで日本で行われてきた取り組みの多くは、デジタル化ではなく電子化に留まっています。例えば、民間から国に提出する確定申告書を電子的に送信するようにはなっても、申告・納税プロセス全体の見直しには至っていません。提出物を電子データで受け取る行政からすれば、効率化が実現されているものの、民間からすると提出する内容には全く変化がありません。

提出する側の視点に立ち、いつ、どんなデータを、誰から誰に渡す必要があるのか、逆に重複して渡さなくて済むデータはないのか、ということを一つひとつ見直すべきです。時間はかかりますが、そうした社会全体としてコストが最小化されるような仕組みの変革こそ、これからの日本社会に本当に必要な「デジタル化」だと捉えています。

──社会全体のコストの最小化とはどういうことでしょう。詳しく教えてください。

岡本:これまで日本で進められてきた効率化は、行政をトップにしたピラミッド型の社会システムの一部を、デジタル化ではなく、電子化したものです。しかしデジタルを前提とすれば、事業者間の取引情報をデジタルデータとして行政とリアルタイムで繋ぐことも可能になってきます。その分、年に一回という業務については、なくすこともできるかもしれません。

こうして法制度や社会的システムを根本から改革し、民間や行政という枠組みを超えた横ぐしの連携を図れば、行政と民間双方の効率化を実現できるはずです。これは社会全体のDXだと言えます。

具体的な例を挙げると、年末調整があります。学生の皆さんも今後社会人としてどこかの企業に所属すれば、毎年年末調整の書類を提出する必要があります。年末調整は、みなし税として毎月給与天引きされている税金を、1年の終わりに清算し、払いすぎた税金がかえってくるという仕組みです。

つまり、毎月の給与所得や保険料の出入りの情報は民間にとどまったまま、年末に一気に入力・集計し、行政に連携することになっているために必要になる作業です。もし事業者から給与が支払われるタイミングで、デジタルデータとして国へ報告されれば、リアルタイムで自動的に集計・計算することができるため、1年に一度大変な思いをして申告する必要がなくなります。長期的には年末調整という業務自体をなくすこともできると考えています。

SECTION 4/7

民間主導で社会全体のDXを促す意義

──そうした問題意識から、岡本さんは2020年6月に社会的システム・デジタル化研究会(注3)を民間企業5社と共同で発足し、行政への提言(注4)を発表するなど、官民協働の取り組みを主導しているそうですね。 なぜ行政ではなく、民間企業が主導しているのですか?

岡本:研究会を立ち上げる前から、官民連携のデジタル化の取り組みに可能性を感じており、海外の事例調査を行ってきました。オーストラリアやイギリスなど、官と民がデータでつながりリアルタイムで情報が連携される仕組みづくりに取り組んでいる国があることを知り、日本にとっても不可能な未来ではないと確信しました。

しかし行政機関は縦割りが非常に明確な組織なので、その中で組織横断の対応が求められる大局的課題解決を進めていくには時間と労力がかかります。官民の連携や業界の垣根を超えた幅広い視点を持ち、様々な方の協力を得ながら動いていく必要のある取り組みにおいては、自由度の高い私たち民間企業の方がより中長期的な観点で物事を進められます。

今回の提言に至ったのも、私たちがそのような未来を創っていかなければ、他の誰も取り組むことができないという強い使命感があったからです。

──数多く存在するITサービスを提供する企業が、そのような仕組創りを進めてこなかった背景には何があるのでしょうか。

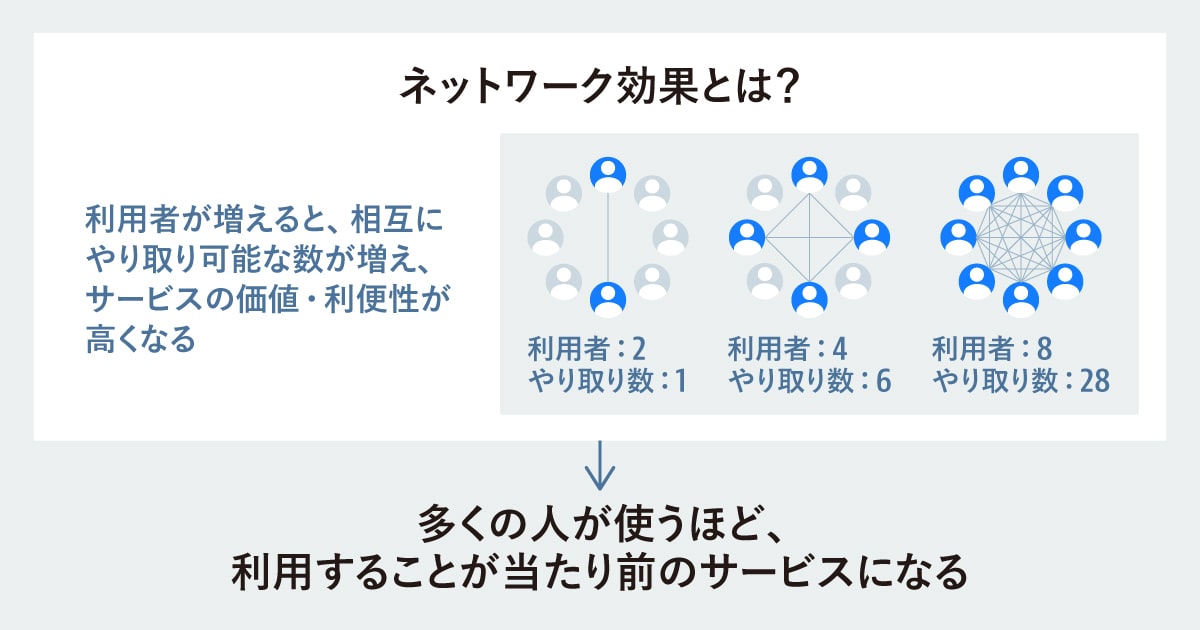

岡本:勿論私たちの他にも、バックオフィス業務効率化のためのITサービスを提供している企業はたくさんあります。製品としても優れていて、一定のユーザー獲得に成功している企業もあります。しかし利用することが半ば当たり前になっており、結果的にネットワーク効果を生むレベルに達している企業は多くはありません。

ネットワーク効果によって、収益基盤が安定しているからこそ、より中長期的な、また大局的な観点で行動することが可能になります。ほとんどの企業経営では、自社の足元での競合優位性の獲得や収益創出が優先されます。このため、旗振り役となる企業が現れなかったのでしょう。

私たちが活動をはじめてからまだ1年程しか経っていませんが、行政・民間関係なく非常に多くの反響をいただき、みなさんも同じような課題意識を持っていたことを実感しています。この仕組み創りを推進していくには、個社ではなく、社会全体を巻き込んでいくことが重要です。

(注3)岡本氏が代表を務める、社会全体のDX実現を目的とした研究会。(通称:Born Digital研究会)2020年6月25日に、SAPジャパン株式会社、株式会社オービックビジネスコンサルタント、ピー・シー・エー株式会社、株式会社ミロク情報サービス、弥生株式会社の5社で発足。

(注4)「社会的システムのデジタル化による再構築に向けた提言」

SECTION 5/7

事業会社だからこそ担える社会変革

──官公庁への政策提言を強みとしているコンサルティングファームやシンクタンクもありますが、元戦略コンサルタントの岡本さんからみて、コンサルティング会社と事業会社の違いをどのように捉えていますか?

岡本:私はIT・金融を専門領域とするコンサルタントでした。大企業のIT戦略構築や実際のシステム構築のプロジェクトに携わり、自身の成長に繋がる良い経験をできたと感じています。ただコンサルタントの仕事は短期間で複数のクライアントのプロジェクトに携わるため、1か所に留まり長期的に課題解決に取り組むことは難しい面があります。

様々な企業の課題を次から次へと解決しながら経験を積みたいのか、一つの企業で仲間と一緒に新しいものを作り喜びあいたいのか、これには好みがあると思います。弥生に来て10年以上になりますが、結果的に言えば、私の場合は後者が向いていますね。

さらに事業会社の面白い点は、自社が築いてきた強みやリソースを活用することができれば、どんな領域であっても、自らの手で社会課題解決に臨めることだと感じています。また企業の中だけに限らず、業界や社会全体という視野で色んな方を巻き込みながら、新しいことにチャレンジできるという醍醐味もあります。

社会全体のDXは弥生がこれまで築いてきた強みを存分に活かせる領域ですし、小規模事業者を長年支えてきた私たちが取り組むからこそ、地に足のついた改革を進めていけると考えています。

SECTION 6/7

未来を主導することで、10年後の競合優位性も生み出す

──社会全体のDXを主導することができるのは、非常に稀有な存在なんですね。

岡本:弥生は小規模事業者向けの業務ソフトウェア市場において圧倒的な競合優位性を持つ会社です。小規模事業者は日本の全事業者のうちの9割弱を占める存在ですから、私たちは多くのお客さまを支えていると同時に日本を支えているという気概をもっています。

さらに堅牢な収益基盤を元に、売上・利益率ともに順調に成長しており将来に向けた投資をする余力があります。先述の年末調整のような話は実運用までに少なくとも5~10年といった時間を要し、短期的には売上や利益と結びつくことはありません。それでも私たちのお客さまが抱える課題や日本社会の課題を本質的に良くしていくために使命感をもって取り組んでいます。

──多くの企業が他社との競争や、自社の経営基盤を守ることに終始する中で、社会の変革を促すために取り組んでいるというのは素晴らしいですね。今後の弥生の経営戦略とはどのように結びついているのでしょうか?

岡本:将来なにが起こるのかを完璧に予測することは不可能です。それでも、様々な可能性があるなかで最善だと思える選択をし、100%の確信がない中でもそれを正解にする努力を続けています。そのためであれば行政や競合他社まで巻き込んででも、あるべき姿を追求していきたいと考えています。

そう聞くと、当社の収益に直結しないことをボランティアでやっている印象を受けるかもしれません。しかし、私たちが日本全体の効率化を進めることで、弥生のお客さまがやりたいことに集中できる環境が整い、当社の提供価値をより強く感じていただけるはずです。それはその結果、私たちの収益にもつながっていきますから、長期的に捉えれば当社の経営戦略において極めて重要な取り組みなのです。

そうして私たちが未来を描き、主導していくことで、最終的には10年後・20年後の競合優位性を築くことにもなると考えています。競合優位性は一時点での評価にすぎないので、放っておけば時間と共に失われていきます。ですから、どんな未来を描き、獲得した収益をどのように投資するかということが、新しい優位性を生むためにとても重要であり、弥生の経営戦略として重視しているポイントです。

SECTION 7/7

課題の本質を捉えれば、企業の見え方が変わる

編集部: 「社会にインパクトを与える大きな仕事をしたい」。そう考えて、就職先の選択肢を大企業や官公庁、コンサルティングファームのみに絞ってしまう人は少なくありません。また企業の規模や知名度、一つの案件で扱う取引額の大きさなどで安易に選ぶ傾向も見て取れます。しかし、そうした単純な数の比較だけでは、社会変革を主導する弥生のような企業を見極めることは難しいでしょう。

また、先見性があり課題の本質を捉えていたとしても、社会の仕組みそのものの改革を推し進めることは容易ではありません。壮大なビジョンを夢物語で終わらせず、実現できる企業なのかを見定めることもキャリア形成においては必要となるでしょう。

そこで大事になるのは、下記の3点だと言えます。企業、業界、行政など多くのステークホルダーを巻き込んで変革を主導するための影響力があること。過去に築いた地位がありながらも時流に合わせて社会全体のあるべき姿に問いを持ち、変革を続ける覚悟があること。そして業界や社会全体の根本的な課題解決のために経営資源を投資できる財務基盤があること。

一見すると、弥生は会計ソフトを提供する企業のひとつに映るかもしれません。しかし、弥生が中長期で解決しようとしている課題やその構造を深く理解することで、違った一面が見えてきます。 何が社会にインパクトを与えるのかは、時代の変化と共に変わります。事業規模や知名度といった分かりやすい指標だけに頼らず、問題の本質を見極める努力を続ければ隠れた優良企業に出会えるはずです。

編集: