INTERVIEW

【サマーインターン対策】ロジカルシンキングを超える「システム思考」で超難関を突破する

「選考対策でロジカルシンキングを鍛えてきたけれど、ハイレベルなメンバーになるとスピード勝負になって付加価値が出せない」と感じていませんか? そんな方に向けて、超難関企業の選考で突き抜けるための「思考法シリーズ」を3回に渡って連載します。

第1弾は高難度の思考法で、複雑な課題解決の必須スキルとも言われる「システムシンキング」。 通過率0.2%の難関インターンで知られる株式会社Speeeにて新卒採用を統括する宇津木孝志氏と、戦略コンサル出身でGoodfindセミナー講師の板橋が解説します。

【超難関企業のサマーインターンで突き抜けるための「思考法シリーズ」】

第2弾:新規事業系ジョブで突き抜けるための「ビジネス分析力」

第3弾:新規事業系ジョブで突き抜けるための「事業アイデアの創り方」

【謝礼あり】読後アンケートご協力のお願い(計6問・所要時間1〜2分)

SPONSORED BY 株式会社Speee

話し手

宇津木 孝志

株式会社Speee

経営企画本部/HumanCapital本部

板橋 典

スローガン株式会社

Goodfindセミナー講師/選抜コミュニティ運営責任者

SECTION 1/5

ロジカルシンキングの限界。その構造化、課題の本質にアプローチできてる?

⸺ロジカルシンキングを用いた要素分解は、就活の選考対策としては最もポピュラーな手法ですが、お二人は「限界がある」と考えているそうですね。

宇津木:ロジカルシンキングを用いるメリットは、問題を小さな構成要素に分解することで、思考を整理できることです。ケース面接やグループディスカッション(GD)など短時間で解く問いは、適切な切り口で分類・統合といった「構造化」をして解答することが重視される場合が多いでしょう。

一方で、実社会で起きている問題は、要素同士が相互に関連して複雑に絡まり合っており、構造化で整理しただけでは解決できないものがほとんどです。サマーインターンのワークで数日かけて扱うような、長年解決されていない社会やビジネスの課題を根本から解くには、多様なステークホルダーや時間軸を考慮した上で、構造的な要因を特定する必要があり、要素分解だけでは不十分なのです。

板橋:ロジカルシンキングのスキルはもちろん重要ですが、練習すれば習得しやすい分、多くの学生が早い段階で身につけています。簡単なロジカルシンキングならば、AIでもできるようになりつつありますしね。

構造化するために用いるのが「MECE」「ロジックツリー」などのフレームワークですが、GDやケースの選考でよく使われる「要素分解のためのロジカルシンキング」というと、自分が使ったことのあるフレームワークの中から、短時間でおこないやすい手法を選ぶことが多いと思います。

⸺ロジカルシンキングでは周りと差がつかないのであれば、トップを目指す学生は何を鍛えたらいいのでしょうか?

板橋:数日間のインターンシップや入社後の実務では、時間がかかるとしても、その課題に合った構造化の手法を、自分が使ったことのないものも含めて探すことから始めた方が、より本質的に課題にアプローチでき、価値を出しやすいはずです。

そして、より適切な構造化の手法を見つけるためには、複雑な要素間の関係性も見抜くこと、すなわち、様々な視点を持ち全体を俯瞰する力、要素間の因果関係を明らかにする力、また瞬発力だけでなく長く深く思考し続ける力を鍛える必要があります。

SECTION 2/5

ケース:空き家問題を要素分解で解いてみよう

⸺「なぜ不十分なのか」を読者が体感できるように、ケース問題をロジカルシンキングの要素分解をしながら、解説いただけますか?

【例題】増え続ける日本の空き家を減らす施策を提案せよ。

〈前提〉

・2023年10月時点で、日本の空き家数は900万戸と過去最多、2018年から51万戸の増加、空き家率も13.8%と過去最高。空き家数の推移をみると、これまで一貫して増加が続いており、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっている。※1

・空き家の定義は「1年以上誰も住んでいない状態」「1年以上何も使われていない状態」の住宅(国土交通省)。

・空き家の形態は5つに分類される。①二次的住宅(別荘) ②二次的住宅(その他) ③賃貸用 ④売却用 ⑤その他(転勤・入院等で長期不在、取り壊し予定など。区分不可も含む)いずれも『人が生活を営むことができる住宅』が対象で、壁や屋根が崩れ落ちていたりするような廃屋や空き地は調査の対象外。※2

※1, ※2 出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」

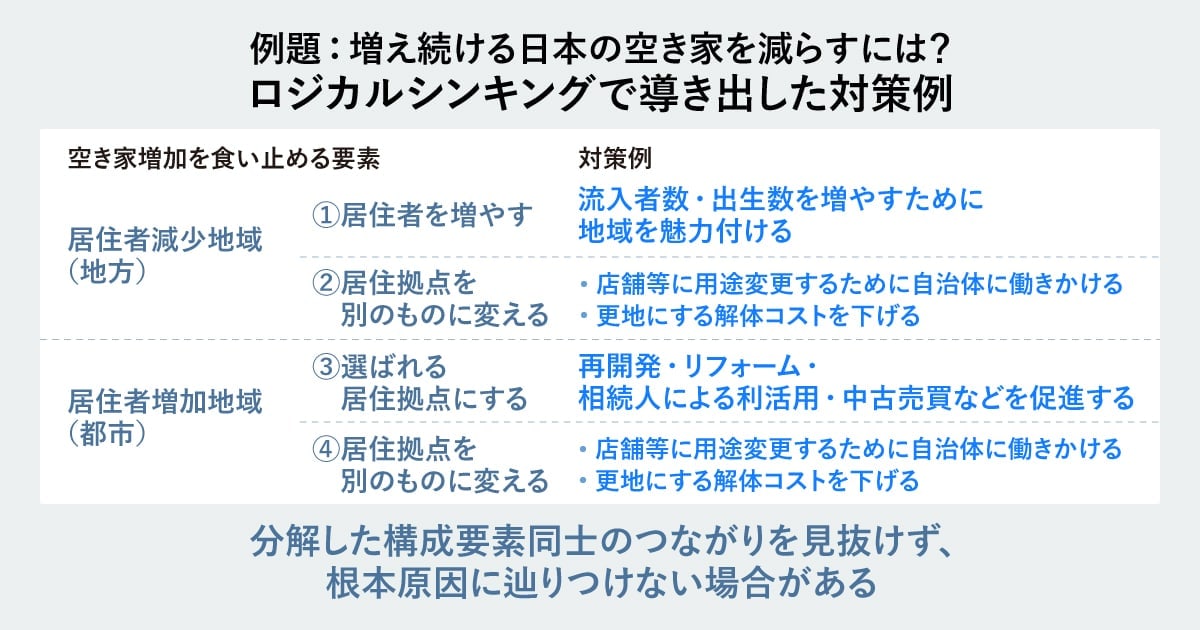

板橋:日本の空き家が増えているメカニズムを考えてみます。実際のGDやケース面接では 「誰が、なぜ、解決したいのか」という目的設定によっても、用いる構造化の手法の選択は異なりますが、今回は「メカニズムの要素分解」をおこないます。

空き家の増加を食い止める(減らす)ための要素分解をして、施策を考えてみましょう。

まず、居住者数が減少している地域(いわゆる地方)と、居住者数が増加している地域(いわゆる都市部)とでは状況が異なると考え、分けます。

居住者数が減少している地域(地方)で空き家の増加を食い止めるためには、①居住者を増やすか、②居住拠点(生活の拠点を置く場所)を別のものに変える、という2つの方向性があり、①②それぞれに対して、流入者数・出生数を増やすこと、居住拠点を別用途に変えたり解体して更地にしたりすることが挙げられます。

他方、居住者数が増加している地域(都市部)で空き家の増加を食い止めるには、③選ばれていない居住拠点を選ばれるようにするか、④選ばれていない居住拠点を別のもの(住居以外の用途)に変えることで減らすか、という2つの方向性があり、③④それぞれに対して、再開発・リフォーム・相続人による利活用・中古売買などを促進すること、別用途への転換や更地にすることが挙げられます。

宇津木:要素分解したことで、各要素に対する個別の対処法は挙げられましたが、効果は出るものの抜本的な打ち手には届いてないモヤモヤ感があるのではないでしょうか。30年に渡って増え続けているほど根深く慢性化している問題の根本的な原因には辿りつけていないですよね。このように、ロジカルシンキングで導き出した解は、部分最適や場当たり的な応急処置になりやすい という特徴があります。

板橋:視点を固定した「誰か」にとっての最適解や、表出している問題に対する施策は導きやすいですよね。例えば居住者数が減少している地域(地方)では、家の解体コストを下げることが空き家の減少につながるという結論が出るかもしれませんが、果たしてそれは、別の「空き家を増やす原因」になっていないかという点には焦点を当てることができません。

宇津木:板橋さんがおっしゃるように、ロジカルシンキングで陥りがちなジレンマとして、分解した構成要素同士のつながりを見抜けないことがあります。例を挙げると、「地域の魅力が薄いから空き家が増える」面もある一方で、逆に「空き家が増えるから地域の魅力が薄くなる」面もあるという点。こうした「空き家が、さらなる空き家を増やす構造や悪循環」を、ロジカルシンキングでは捉えられません。

また空き家問題には「日本の人口動態の変化(少子高齢化)」という大きな要因が根本にあるはずですが、それに気がつくためには、問題全体を俯瞰し、時間軸も考慮する必要があります。

ロジカルシンキングの要素分解に限界があるのならば、どのように考えていけば良いのか。そこで活用したいのが、システムシンキング(システム思考)です。

SECTION 3/5

システム思考をケースで解説。全体を俯瞰して構造を見抜く

⸺システム思考とは、どのようなものですか?

宇津木:システム思考は、問題の全体像を俯瞰し、構造を捉えて本質を探る思考法です。「システム」とは、複数の構成要素が相互作用しながら、全体としてまとまった機能を果たすもののことです。システム思考を用いると、複雑な問題の深層構造やメカニズムを特定しやすく、より本質的な解決策を見出すことができます。

ロジカルシンキングは要素分解した「各要素」に焦点を当てて個別に分析するのに対し、システム思考で見るのは「全体の構造」と「要素間のつながり」です。そこで必要とされるのは、システム全体を俯瞰して、要素間がどう影響を与えあっているかという相互作用や因果関係、そのシステムにどのステークホルダー(関係者や会社、組織)がどう関わっているかというつながり、そしてタイムラグ(時間軸の変化や影響)までを見ることです。

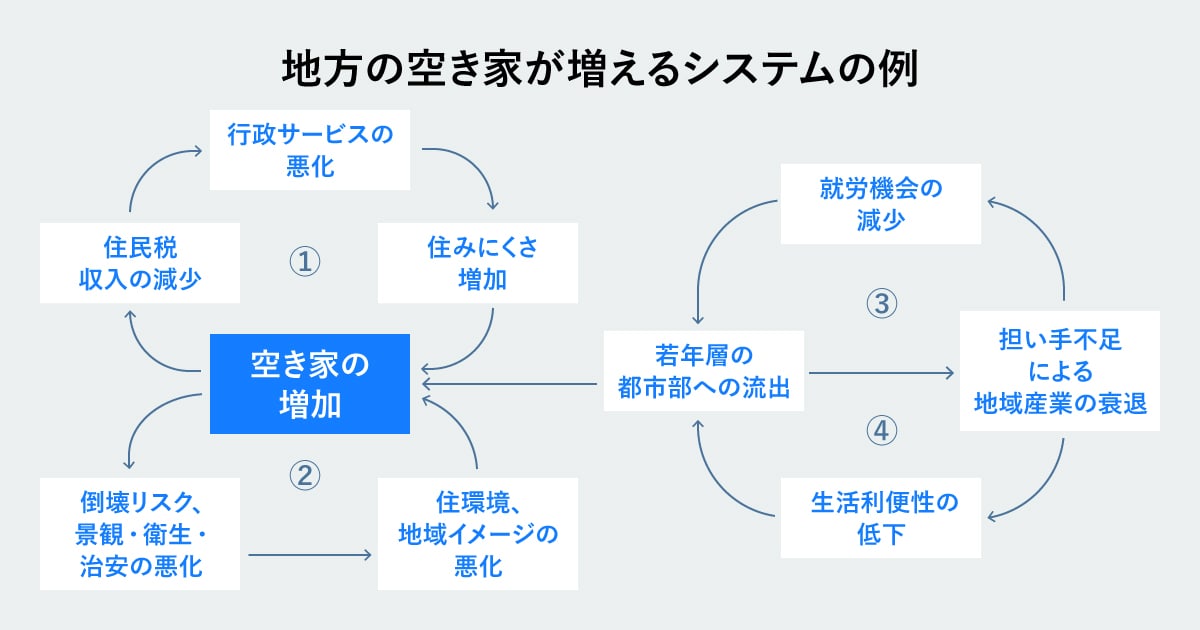

先ほどの例題をシステム思考で解いてみましょう。システム思考のフレームワークの1つである「ループ図」(以下)を今回は用います。ループ図は、要素や事象同士がどういった因果関係をもっているかを矢印で示したもので、複数の要素が循環的につながった関係を「ループ」と言います。

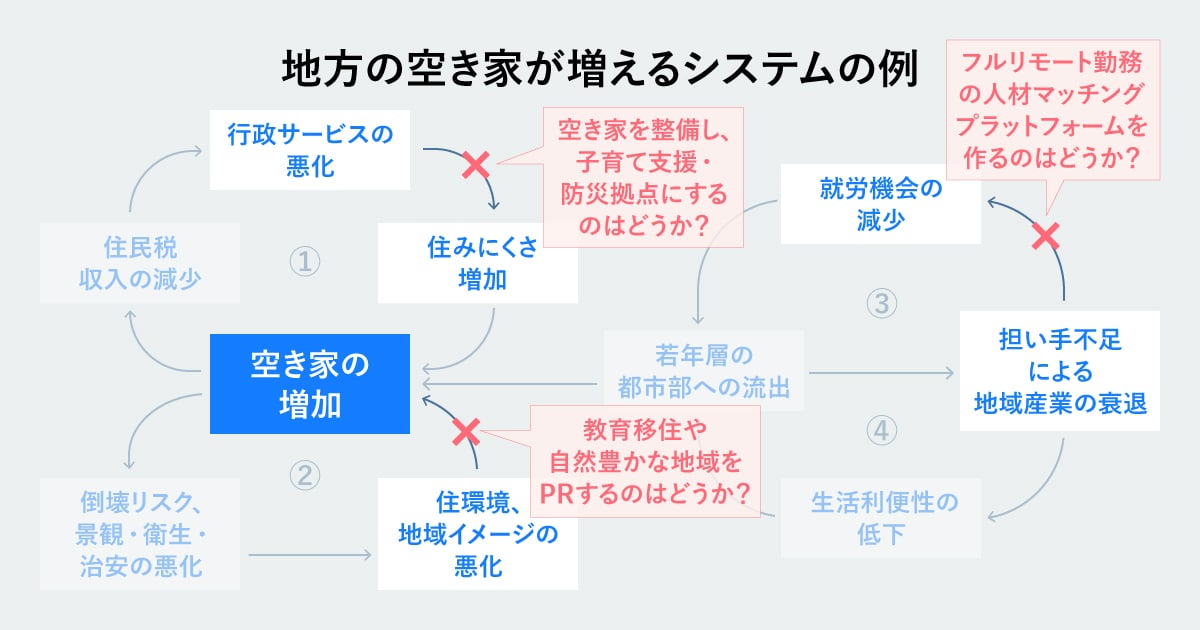

地方における空き家の増加を巡っては、上の図1のように、少なくともいくつかの「負のループ(悪循環)」が考えられると思います。

①空き家の増加→地方の住民税収入の減少→行政サービスの悪化→住みにくさの増加→空き家の増加→…

②空き家の増加→倒壊リスク、周辺の景観・衛生・治安の悪化→住環境、地域イメージの悪化→空き家の増加→…

③(若年層の都市部への流出→担い手不足による地域産業の衰退→就労機会の減少→若年層の都市部への流出→…)→空き家の増加

④(若年層の都心への流出→担い手不足による地域産業の衰退→生活利便性の低下→若年層の都市部への流出→…)→空き家の増加

システム思考では、このシステム全体を捉えた上で「どの負のループを、どこから、どう断ち切ることで空き家を減少させられるだろうか?」と考えます。

③の「担い手不足による地域産業の衰退→就労機会の減少」については、たとえ地域産業が衰退したとしても、就労機会を減少させない方法はないかと考えてみます。都市部にある会社と、地方在住者をつなぐ、フルリモート勤務専門の人材マッチングプラットフォームを作ることで、このループを断ち切ることができるという案が出てきます(下記の図2)。

このようにシステム思考を用いると、要素間の相互作用に気づくことができます。上の図2で導き出された施策の例からもわかる通り、思いもよらない大胆なアイデアを出せる可能性が高まるのも特徴です。

ループ図のどの矢印を切っても、どこに矢印を引いてもいいですし、変数を書き加えたり、どんなステークホルダーを巻き込んでもいい。そうした意味でクリエイティブな発想力を鍛えたいという方には、ぜひ実践してほしい思考法です。

そして、問題を解決するためのレバレッジポイント(効果の大きそうな手の打ちどころ)を探していくので、業界構造をも変えるような革新的なアイデアやビジネスモデルが見つかったり、強いビジネスづくりの仕組み(ex. ネットワーク効果の活用、規模の経済の活用)、企業経営のあり方にも大きな影響を与えています。

板橋:システム思考は、複雑がゆえに長年行き詰っている課題や、社会の構造を変えるようなテーマに対峙する際の要となる、「問い」を立てる時に役立つと思います。「何を解くのか」がずれてしまうと、「どう解くのか」がいかに優れていても、インパクトが薄くなってしまいますから。

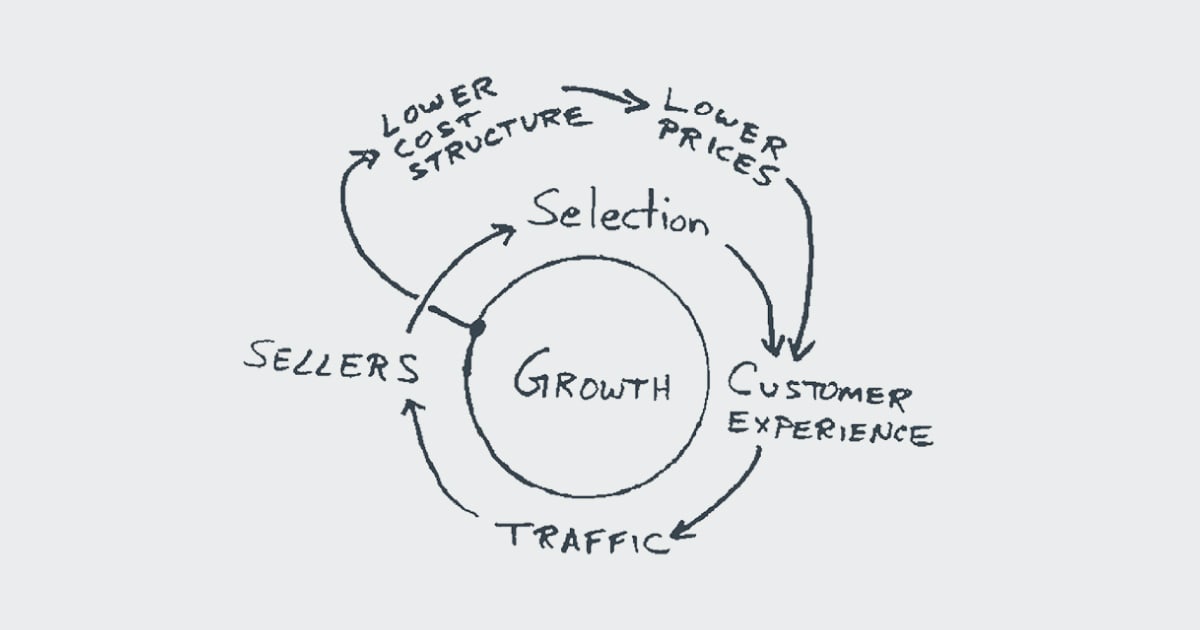

例題のような課題解決だけでなく、事業創出や事業戦略を考える際にも有効です。有名なのはジェフ・ベゾス氏がAmazon創業前にレストランの紙ナプキンに描いたとされる※3 、事業戦略の初期構想ですね。

出典・画像出所:Amazonキャリアサイト

社会全体を捉えて事業の発展や業界変革などを構想できるので、事業家や起業家向きの思考法と言えるかもしれません。

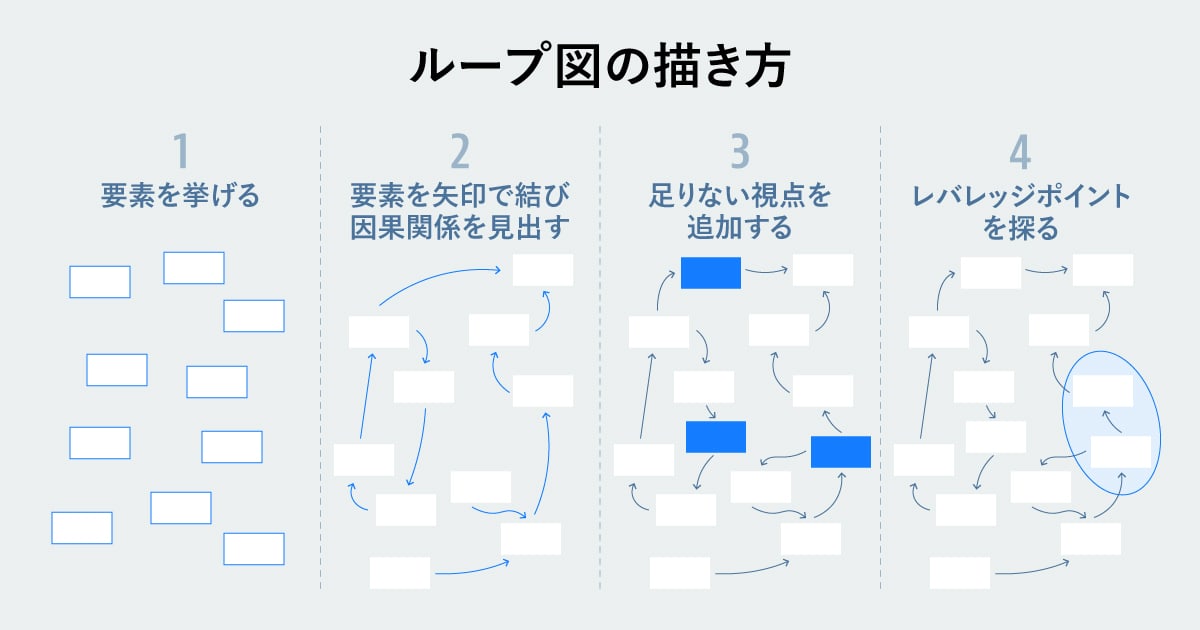

<システム思考のやり方・ループ図の描き方>

1. 要素(因子・変数)を挙げる

2. 要素を矢印で結び、因果関係のループを見出す(なお矢印は因果関係を示し、単なる相関関係は含めてはいけない)

2.1. 2種類のループを中心にどのような関係性かを考察する

A: 自己強化型(どんどん強まる)

B: 安定型(バランスをとる)

2.2. 各要素の因果関係を踏まえ、不足している要素がないかを考察する

3. 足りない視点を追加する

不足していた要素がある場合2.1.に戻る

不足していた要素がない場合3に進む

4. ループを整理しながら、 レバレッジポイント(大きな成果を出せる可能性がある要素)を探す

〈実践〉

例題の「都市部の空き家が増えるシステム」を、ループ図を描いて、ご自身で考えてみましょう。

SECTION 4/5

コンサルと事業会社におけるシステム思考の使い方

⸺板橋さんが働いていた戦略コンサルファームでは、システム思考を使っていましたか?

板橋:アナリストやコンサルタントといった若手が担う役職では、使う機会はほとんどありませんでした。

コンサルタントの仕事を「アカウント」「ピッチ」「デリバリー」に分けたとき、クライアントとのリレーションを築く「アカウント」や、プロジェクトの立ち上げや初期議論を行う「ピッチ」を主に行うプリンシパルやパートナーは、システム思考を用いてクライアントの課題やプロジェクト全体を俯瞰する機会があると思います。

一方で、実際にプロジェクトを遂行する「デリバリー」を行うアナリストやコンサルタントは、パートナーによってある程度要素分解された後の各要素の仕事を担うことになるため、基本的にはシステム思考を使う必要がありません。

⸺コンサル時代には使う機会があまりなかったにも関わらず、Goodfindのセミナーで扱っていますよね。なぜシステムシンキングに注目したのですか?

板橋:要素分解を行うことで、問いに答えやすくはなりますが、それだけでは答えられません。本質的に問いに答えるためには、事象を観察・洞察して発想する必要があり、この観察・洞察・発想をするための考え方として、システム思考という手法を導入しました。

問題解決の手法は様々ありますが、就活においてロジカルシンキングが過度に重視されていることもあり、他の視点も持ってほしいからこそ、Goodfindでも紹介しています。

⸺では、どのような環境に身を置けば、システム思考を磨くことができると思いますか?

板橋:概念を学ぶことは誰でもできると思いますが、真に活用できるよう身につけるためには、あるテーマに対して一定の時間をかけて取り組む中で、試行錯誤していく必要があります。 そうした経験は、ファームのアナリストやコンサルタントでは、数年単位で同一プロジェクトに関われるような環境でない限り、磨きづらいでしょう。

また、一定の時間をかけるとなると、自分が興味を持ち意義を見出せるテーマに向き合った方がモチベーションも沸いて習熟しやすいですよね。その点で、ファームでは自分の希望だけでテーマを選べるわけではないのに対し、事業会社は自分の興味や意義を見出せる事業領域やミッションに共感して入社する人が多く、若手の頃から関心の高いテーマに向き合い、楽しみながらシステム思考を使って鍛えるシーンが多いのではないかと考えます。

⸺事業会社の方が楽しんで使えるシーンが多いとのことですが、宇津木さんやSpeeeではどのように使っていますか?

宇津木:やはり空き家問題のように、社会や会社の中で長い間解決されていない根深い課題に向き合うときに、真因を捉えるために使うことが多いですね。

また、システム思考は時間軸の変化とセットの概念であり、事業領域を広げたり、新規事業を発想したりする際に使いやすい思考法です。社会や業界の構造を俯瞰したときに、時間経過によってどこが強まるか・弱まるかを判断し、今後構造的に課題が増えていく場所や有利になる場所に事業を仕掛けたり、不利になる場所からポジションを変えたり、といった発想で事業戦略を立てるのです。

描いたループ図に、自分たちの持つ知識やソリューション、ステークホルダーを書き足すことで、独自の仮説を得て、それを実行に移す。たとえ仮説が外れても、失敗からの学びを活かして、また新たなループ図を描く。それを繰り返して業界・事業への理解を深めることで、未来予測とも言える次元にまで思考を進められるのは、自ら戦略を立て、実行まで行える事業開発を行う会社ならではだと思います。

SECTION 5/5

システム思考を使いこなそう

⸺どうすれば、就活生がシステム思考を使いこなせるようになるのでしょうか?

板橋:以下の3ステップで習得すると良いでしょう。

- システム思考の考え方・手法を知る

- システム思考を使っている人と一緒にワークをする

- 自分の困りごとに適用してみる

1の思考法をより詳しく学んだり、2を実践したりするために、Speeeのサマーインターンに参加してみるのも良い機会の一つでしょう。 3は、ゼミやサークル活動、アルバイト、就活といった、ご自身の身近な問題をシステム思考で解決できないかと試してみることです。 例えば「サークル活動を、一人ひとりの満足度が高まって持続可能なものにしていくには、どうすれば良いか?」をお題にループ図を描いて施策を出し、実践してみるのはいかがでしょうか。

宇津木:システム思考を使っている人と話しながら、実際の問題に使ってみることが近道だと思います。

私自身、最初からこの思考法を使いこなせたわけではありませんでしたが、Speeeの経営陣には業界構造や構造的要因といったシステムから紐解いて考えようとする人が多いので、議論するうちに磨かれてきました。

例えば、私が役員に対して「この数字が伸びない要因はこれです」と報告すると、役員から「その要因に手を打ったとしても、この問題がずっと解決されていないということは、課題の捉え方が間違っていて、もっと構造的な理由があるのではないですか?」と、システム全体を俯瞰するようフィードバックされる、ということが日常茶飯事です。

システム思考という共通言語を使えるようになれば、相手の考え方の全体像やお互いの違いを理解しやすくなり、問題解決に向けて、より深い話し合いができるようになるでしょう。

また、システム思考をより深く知りたい方には、以下の本をおすすめします。

ここまでシステム思考について解説してきましたが、文字では伝えきれない手法や面白さもたくさんあるので、ぜひSpeeeのサマーインターンに参加してみてください。

システム思考は「本質的な解決のために課題の構造を捉える時」に使用する思考法でしたが、連載の第2弾・第3弾では、難関インターンに多い新規事業立案における「ビジネス分析」「事業アイデア創り」で使える思考法を解説します。ぜひ、こちらも読んでサマーインターン本番に備えてくださいね。

記事の感想をお寄せいただいたGoodfind会員の中から抽選でAmazonギフト券をプレゼント!(計6問・所要時間1〜2分)

編集: