COLUMN

学生のうちから知っておきたい、起業・スタートアップのこと。注目の関西5社も紹介

皆さんの中には「将来起業したい」「起業か就職か迷っている」「スタートアップに興味がある」という方もいるでしょう。今回はGoodfindのキャリアアドバイザーで、特に関西のスタートアップ・起業家と繋がりが深く、自身も起業経験がある長谷川さんに、スタートアップ就職・起業のリアルを伺います。起業もスタートアップ就職も今は考えていないという方にとっても、きっと就職先や社会を見る目をアップデートする機会になるはずです。

【謝礼あり】読後アンケートご協力のお願い(計6問・所要時間1〜2分)

話し手

長谷川 寛昭

スローガン株式会社

GPAP主催・コミュニティディレクター

SECTION 1/5

高齢化する日本企業、減る「事業をつくる側」

⸺多くのスタートアップや起業家と交流がある長谷川さんは、起業・スタートアップの現状をどう見ていますか?

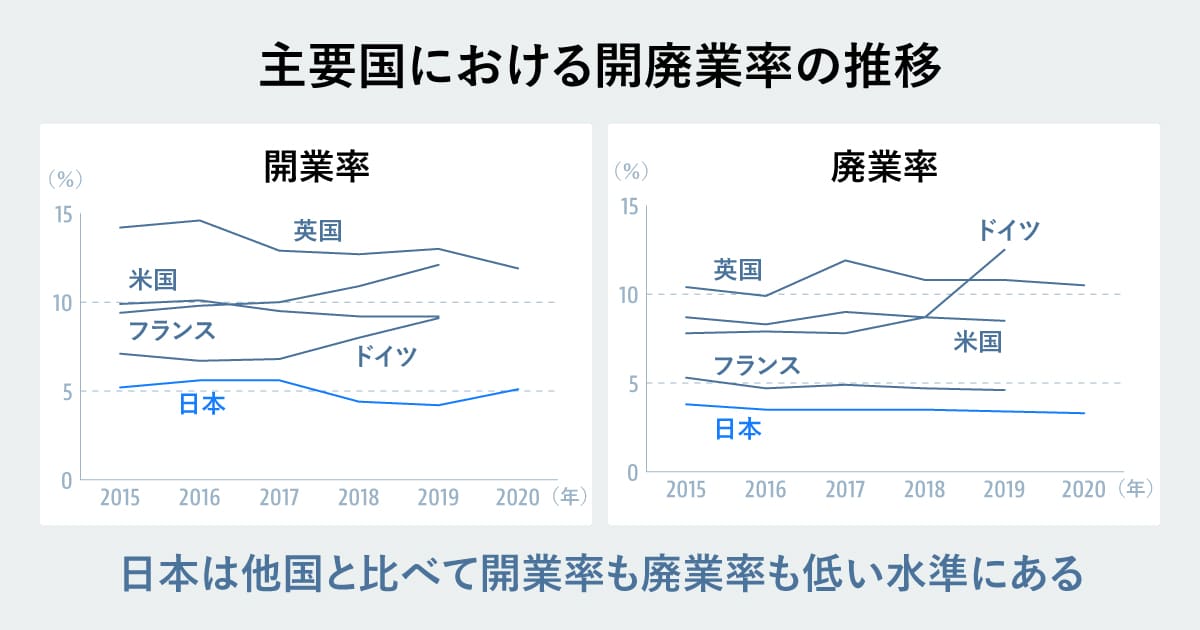

長谷川:率直に、もっと若い人に興味を持ってほしいと思っています。日本では長い間、開業率が5%前後と、10%前後ある米英仏などの国々と比べて低い水準にあります。その分、倒産率も約3%と、他国と比べて低いんですけどね ※1。

※1 参照:内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局「スタートアップに関する基礎資料集」(令和4年10月)

一方で戦前・戦後まで遡ると、日本にも次々と新たな企業が今でいうスタートアップとして生まれ、急成長して大企業となってきた歴史があるんです。東京が多いイメージがあるかもしれませんが、私が住んでいる京都でも、オムロン、京セラ、村田製作所、任天堂といった皆さんも良く知る企業が、かなり初期から日本にとどまらず海外市場まで見据えた戦略をとり、実際に世界に羽ばたいてきました。

⸺なぜ昔は起業が盛んだったのに、今は挑戦する人が少なくなっているのですか?

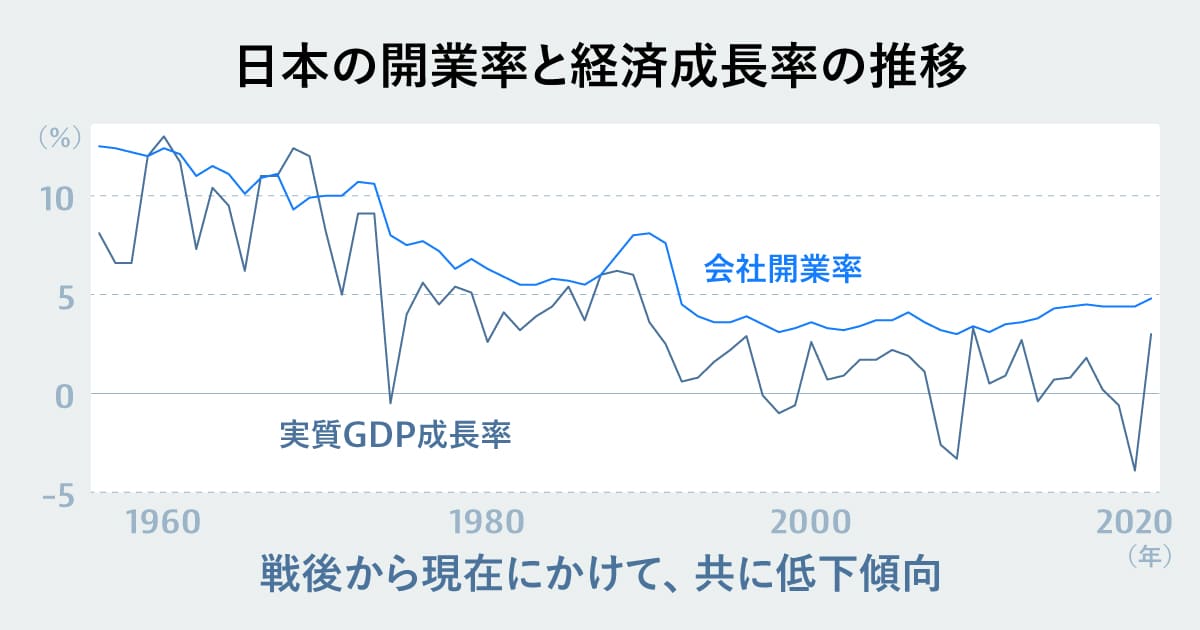

長谷川:日本が昔に比べ裕福になったからだと考えています。戦前・戦後の日本は社会全体が貧乏だったので、なんとかして世界に追いつき、裕福にならなければという危機感があったと思うんです。失うものもないからこそ、多くの企業が生まれ、大胆に成長してきた。

しかし人は満たされれば満たされるほど、失うことを恐れるようになります。人々は段々と、起業というリスクをとらず、安定的に高い収入を得られる道を求めるようになりました。こうした社会の潮流も一因として、2000年代初頭には銀行が、そして現在はコンサルが学生に人気の業界となってきたのだと考えています。

銀行もコンサルも、言うまでもなく社会で重要な役割を果たしています。しかし近年はこうした「支援する側」に人気が集まり、当事者として「事業をつくる側」が相対的に減っているのではないかと感じています。

⸺事業をつくる側が減ると、日本はどうなるのでしょうか?

長谷川:既に起きている変化でもありますが、私たちの生活の中で日本のモノ・サービスが存在感を失っていくとみています。例えば2000年代の携帯電話、いわゆる「ガラケー」の殆どは、NECやパナソニック、シャープ、東芝など日本メーカーによって製造されていました。しかし今、スマートフォンは大半の人がAppleやGoogleといった海外製のものを使っているでしょう。

私はこの状況を、ただ「日本の技術力が他国に比べて低い」と捉えるのではなく、「日本企業の多くが高齢化し、創業30〜40年の若い企業に追い抜かれている」という見方をしています。これは、経験豊富な高齢者で構成された江戸幕府がたおれ、20代そこそこの志士たちによって明治維新が成し遂げられたのと似た構造だと考えているのです。

ですから、日本でも世界を目指す若い企業が増えていけば、この状況を打破することができると思っています。

SECTION 2/5

起業のメリットは「お金と自信」、リスクもやっぱり「お金」

⸺新たな事業をつくる側が増えることは、日本にとって重要だとわかりました。しかし起業はリスクが大きいイメージがあります。個人にとっての起業のメリットとリスクは何ですか?

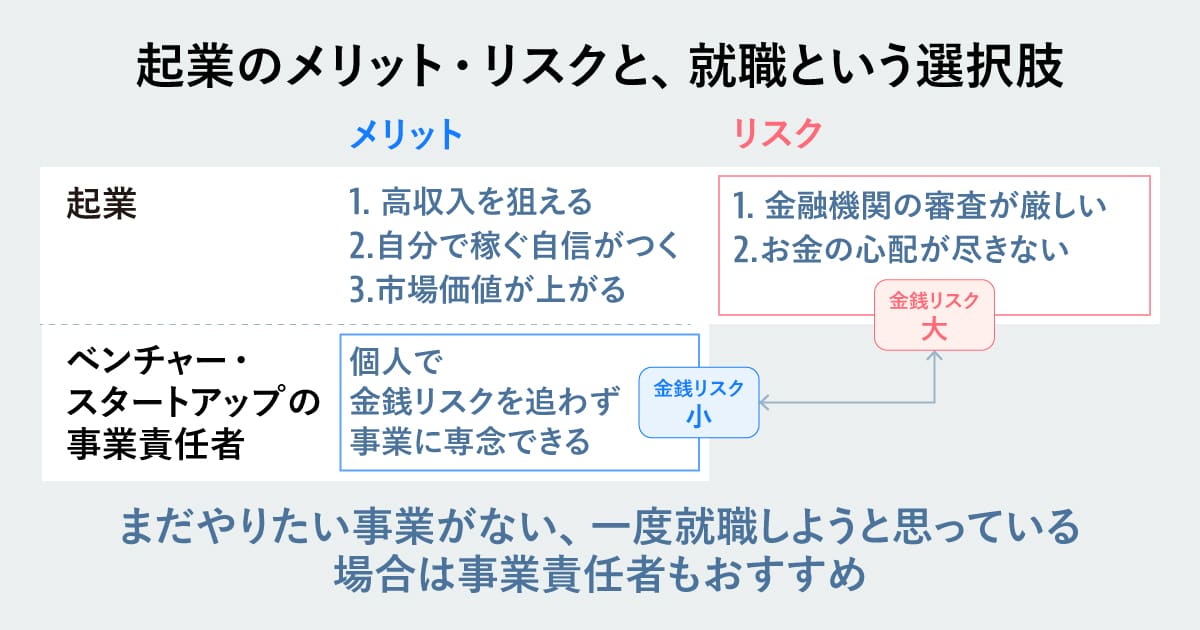

長谷川:まずメリットの一つは、自由度が高いうえに、成功すれば桁違いのお金を稼げることです。私も独立していた時には、おそらく一般的な会社員の5倍くらいの収入を得ていました。もしも事業が成功すれば、そのまま会社を大きくして上場させる選択肢もあれば、事業売却して一気に大金を得るという選択肢もあります。

そして個人的に起業の一番のメリットだと考えているのは、自分の行動で“1円”を生み出すことができるという経験が、その後の自信につながることです。

私自身、新卒入社した会社のセールスとして一定の成績を上げていましたが、20代後半に「これは長谷川寛昭という人間の力ではなく、会社の看板の力だ」と気づいたことが、独立のきっかけとなりました。

20代のうちに会社の看板を捨て、起業やベンチャー、スタートアップへの就職など有機的に稼ぐ方法を学べる環境に踏み出すこと。胆力のいる決断ですが、そこで経験を積めば「自分はどんな環境でも稼ぐことができる」という自信を持つことができるようになります。万が一失敗しても、起業で得た経験の希少価値は高いため、その後に企業内起業家として迎え入れられるケースも少なくありません。

反対に自分の力で稼ぐ自信がないまま40代、50代になってしまうと、転職やリストラを過度に恐れたり、会社のブランドに固執したりする人になってしまいかねないと思っています。

⸺起業のリスクについてはいかがでしょう?

長谷川:リスクの一つは、金融機関からの審査が厳しくなるため、住宅ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりがしづらくなることです。例えば数億円の資金調達ができる会社の社長も、個人で住宅ローンは組めないということがざらにあります。

もう一つは、お金の心配が尽きないことです。私の場合は創業当初、5カ月間ほぼ収益がない期間があったのですが、私自身の報酬はゼロで良いとしても、パート勤務の方の給料は何が何でも払わなければなりません。行き詰まった末に、朝から夜まで自分の会社で働いた後、夜中から朝方まで工場で働き、なんとかパートさんの給料を支払う、という生活を数カ月間続けたこともあります(笑)

⸺それは相当ハードですね……。

長谷川:そうですよね。なので学生の方から時々「起業するにはどんなスキルが必要ですか?」と尋ねられますが、私はスキルよりもメンタルの方が圧倒的に必要だと答えています。つらいときに逃げずに踏ん張れたり、逆に失敗しても「別に死ぬわけじゃないし」と前向きでいられたりするメンタルコントロールは、起業に必要な技術です。

そんなリスクもある中で、今はまだやりたい事業がない方、新卒では一度就職しようと思っている方には、20代のうちから事業を回す経験ができ、PL(損益計算書)の管理まで責任を持たせてくれるようなベンチャーやスタートアップに入ることをおすすめします。しっかりと給料をもらいながら、金策に奔走することなく事業に真正面から向き合うことができるので、かなり贅沢な環境だと言えるでしょう。

SECTION 3/5

起業で得たのは生の体験。そして子ども世代のためにキャリア転換

⸺長谷川さん自身が立ち上げたビジネスと、そこで得た面白さや学びについて教えてください。

長谷川:2011年頃に輸入業を始めました。特に輸入業に思い入れがあったわけではなく、それが長続きしなかった要因でもありますが、当時は1ドル=80円前後の円高で輸入に有利だったことと、国際間の決済や物流が急激にスムーズに行えるようになったタイミングだったこと、そしてまだAmazonなどのネット通販が大衆に普及する前だったことから、時流に乗ってきっと成功するという確信がありました。

実際に自分しか仕入れていない海外の商品がロフトやハンズに並んだり、ヒルナンデスで取り上げられたりしているのを見ると達成感がありました。

一番の学びは、お金の流れを有機的に体感できたことです。それまでは自分で請求書すら書いたことがなかったのを、いちから調べて作ったり、税関と関税のやり取りをしたり。

一度、黒字倒産しかけたこともありました。商品を製造してもらうには、海外の工場に先に料金を支払わなければならず、発注から商品が到着して、お客様から入金されるまでには数カ月のリードタイムがあります。そのリードタイム中は、お金が出ていくのに一切入ってこないという状況になるのです。

もちろん黒字倒産という言葉自体は知っていましたが、その状況に直面してはじめて「こういうことだったのか!」と真の意味で理解できました。起業では、そうした生で体感しなければわからないことを色々と経験できました。

⸺ではなぜ事業をやめ、スローガンに入社したのですか?

長谷川:きっかけは子どもが生まれたことでした。それまでの5年間で、事業は一定好調で私も妻も楽しんでいましたが、中長期的に考えたときに、果たしてこの事業をグロースさせることが家庭の安定につながるのだろうか、そして子どもたちの世代のためになるのだろうか、と疑問を覚えたのです。考えた末に、これからは自分の子どもたちに良い世の中を残せるように、20〜30年単位で向き合える仕事をしようと決めました。

そこで何が子どもたちのネックになるかと考えたときに、思い浮かんだのが新卒一括採用でした。大学3年生くらいになると、皆が思考停止で就活を始めて、まるでゲームをするかのように有名企業の内定獲得を目指す。この仕組みを変えようとしている会社はないかと調べたときにスローガン(Goodfindの運営会社)を見つけ、その事業やミッションに共感してジョインしました。

SECTION 4/5

長谷川が注目する関西発スタートアップ5社

⸺本章では関西の起業家やスタートアップとの関わりが深い長谷川が注目する、関西発スタートアップを5社紹介します。

1.リージョナルフィッシュ株式会社

【長谷川の注目ポイント】

確実に訪れると言われている「タンパク質クライシス」を解決するリーディングカンパニーとなろうという強い気概を持つ会社で、2024年末時点での企業価値は関西の未上場スタートアップ中で首位となりました。同社の資金調達元には金融機関以外にもセブン-イレブン・ジャパンやMizkan、崎陽軒などがあり、食に関わる大手企業で同社の事業を応援する体制が築かれていることが感じられます。

【事業内容】

日本の水産業が漁獲量減少や担い手不足などで衰退する中、世界的には人口増加や食生活の変化により、タンパク質の需要が供給を上回る「タンパク質クライシス」が起きる可能性が示唆されている。同社はゲノム編集技術と、IoTなどを駆使した養殖環境によって、日本の水産養殖業を高付加価値化し、サステイナブルな成長産業に変えることを目指している企業だ。「日本スタートアップ大賞2025」にて農林水産大臣賞を受賞。

【経営陣】

京都大学大学院農学研究科の木下政人准教授、近畿大学水産研究所の家戸敬太郎教授らによる共同研究で生まれた技術シーズをコアとして設立され、代表の梅川忠典氏は京都大学大学院修了後、デロイトトーマツコンサルティングに入社。産業革新機構に転職した後、2019年にリージョナルフィッシュを設立した。

2.株式会社バイオーム

【長谷川の注目ポイント】

表面的にSDGsへの取り組みを掲げる企業が増えていますが、事業内容や藤木氏の経歴を見てもわかる通り、同社は生物多様性保全への本気度が非常に高い企業です。単一プロダクトではマネタイズへの懸念がありますが、同社は既に4つのプロダクトを展開しているコンパウンドスタートアップで、提供先も行政や研究機関と安定的なので今後の成長に期待しています。

【事業内容】

生物多様性の保全があたりまえとされる社会の実現を目指し、独自のビッグデータと可視化技術を駆使したプラットフォームを構築・運営している。日本の動植物ほぼ全て(約10万種)に対応し、最新の名前判定AIを備えた生物情報収集プラットフォーム「Biome」はアプリとして100万ダウンロードを突破。企業・団体へのTNFD開示支援なども含め、600以上のプロジェクト立ち上げや、国内70以上の自治体・官庁との取引実績がある。

【経営陣】

代表の藤木庄五郎氏は京都大学大学院博士号(農学)を取得。ボルネオ島の熱帯林にて2年以上野宿生活をする中で、環境保全を事業化することを決意して2017年にバイオームを設立した。環境省「2030生物多様性枠組実現日本会議行動変容WG」専門委員や日本自然保護協会評議員などを務める。

3.株式会社Casie

【長谷川の注目ポイント】

藤本氏の信念の強さは折り紙付きで、画家のお父様が病気で亡くなられた小学校5年生の頃には、もうアーティストを応援するために何かしたいと考えていたとのこと。アーティストを支援したいと思う方は多くいますが、同社のようにしっかりと事業化できている例は少ない印象です。現在は約1400人の画家、1万5,000点以上の絵画を取り扱うまでに成長しています。

【事業内容】

日本国内には多くのアーティストがいるが、芸術活動で生計を立てられているのはほんの一握りだ。同社は「表現者とともに、未来の市場を切り拓く」をミッションに、絵画レンタル×サブスクリプションのプラットフォームを展開。ユーザーがアートを気軽に楽しめる選択肢を生み出すとともに、アーティストが活動の場を見つけ、創作活動を続けやすくする支援をしている。

【経営陣】

代表の藤本翔氏の父は生涯画家を貫いたが、作品発表の機会を満足に得ることができず苦労したそう。その姿を見ていた翔氏は、アート業界に課題を感じ、新しいアートのエコシステムを考案。大学を卒業すると、総合商社、コンサルティング会社勤務を経て、2017年にCasieを設立した。

4.京都フュージョニアリング株式会社

【長谷川の注目ポイント】

普及が進むAIやブロックチェーンは大量の電力を消費するため、核融合は将来の電力不足を補う可能性のある発電方法として今注目されています。世間ではSFの世界だと思われているかもしれませんが、近年は海外企業が商業運転計画を発表するなど、実現可能性が高まってきています。日本発で世界に浸透する事業展開への期待感が持てる屈指の企業です。

【事業内容】

太陽のように原子核同士を融合させることで莫大なエネルギーを生み出す核融合。二酸化炭素や高レベル放射性廃棄物が出ないため「夢のエネルギー」と呼ばれてきたが、発電プラントはまだ実験レベルでも実現した例がない。同社は核融合発電の実用化を目指し、開発に必要なソリューションの研究・開発・プラントエンジニアリングサービスを提供している。

【経営陣】

CEOの小西哲之氏は、40年以上にわたり、核融合工学、核融合炉設計、トリチウム工学などに携わる。京都大学 エネルギー理工学研究所の教授時代には、人類の持続可能性問題に取り組んでいた。Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング2025」では5位にランクインした。

5.株式会社ノーコード総合研究所

【長谷川の注目ポイント】

創業間もない企業ですが、大手金融機関や、Goodfindでも紹介している急成長ベンチャー企業もクライアントに抱えています。同社が特に若い層からの注目を集めている要因の一つは、石井氏の発信力。Xやブログを頻度高く更新し、積極的に自社のブランディングを行っています。お会いするととても謙虚ですが、大きな野心を持っている方で、その若さもあって非常に注目している企業です。

【事業内容】

同社は国内最大規模のノーコード開発に特化した受託開発企業。ノーコード開発とは、プログラミング言語によるソースコードの記述をせず、Webサイトやアプリ、システムを開発する手法のこと。「すべての人の妄想が、実現される世界を作る。」をミッションに掲げ、通常開発の約1/3の期間・費用感でシステム開発を実現している。

【経営陣】

代表の石井大雅氏は、2021年に京都大学工学部物理工学科に入学。1〜2年生のときに創業初期のスタートアップ2社の長期インターンを行い、2023年8月(大学3年生のとき)に「ノーコードツールを用いたwebシステムの受託開発」で起業した。ノーコード開発ツール「Bubble」の公式認定試験“Bubble Developer Certification”に日本で12人目に合格している。

SECTION 5/5

起業家や事業家と話すと、就活の学びも得られる

⸺起業やスタートアップに関心がある学生におすすめする行動を教えてください。

長谷川:実はそこかしこで起業家・スタートアップが集まるイベントをやっていたり、皆さんの大学にも起業部があったりするので、そうした場所に怖いもの見たさで1度足を運んでみるのが良いと思います。そこで出会った人から知り合いを紹介してもらえたりする中で、どんどんコミュニティが広がっていくでしょう。

関西では、桺本頌大氏と鈴田泰久氏の主催で京都で毎月行われている「京都スタートアップ酒場」は私もよく行っていて、カジュアルに参加できるのでおすすめです。また2024年に大阪にできた「JAM BASE」でも定期的にイベントを開催しています。日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS」に学生ボランティアとして参加するのも良いと思います。

そしてGoodfindにも「GPAP(ジーパップ)」という選抜コミュニティがあります。将来、起業家や事業責任者を目指す学生の方に、武器となる知見を身につけてほしいという想いで運営しており、ディー・エヌ・エー執行役員の住吉政一郎氏や、AnyMind Group執行役員の作増志郎氏といった、多くの経験豊富な事業家に話を聞くことができます。 GPAP卒業生は起業したり、高確率で各社のエース社員になったりと、同じ志の優秀な仲間と出会える場所でもあります。2025年度は約半数が関西の学生でした。

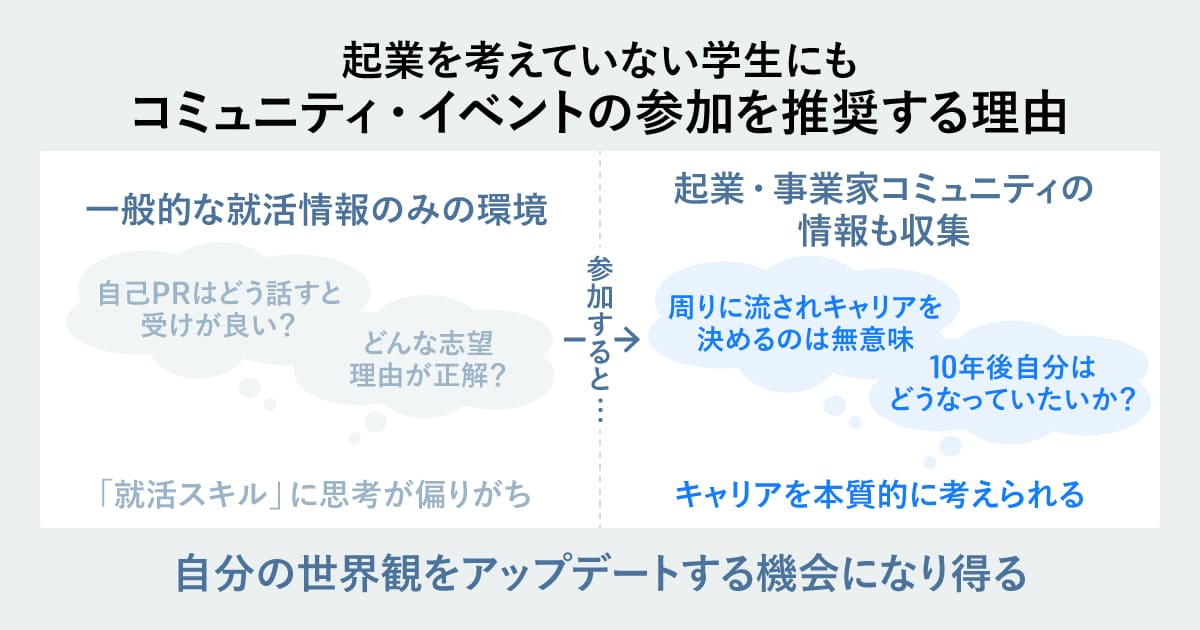

⸺GPAPや起業家・スタートアップのイベントは、現時点で起業を考えていなくても参加して良いのでしょうか?

長谷川:起業には興味がなくて就活をしている人にも、ぜひ参加してほしいですね。就活中は「自己PRはどう話したら受けが良いか」「この会社の志望理由は何を言えば正解か」といった「就活スキル」に思考が偏りがちになります。でも、 実際に起業やスタートアップで世界を変えようとしている人の話を聞くと、そうした「就活ゲーム」に踊らされてキャリアを決めることの無意味さに気づくことができます。就活をする上で、自分の世界観をアップデートする機会として活用してほしいですね。

もちろん、そのイベントや、そこで会った人が信頼できる人かを見極める必要はありますが、そうした場に学生が行けば、たいていの大人は優しく色々なことを教えてくれるので、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

記事の感想をお寄せいただいたGoodfind会員の中から抽選でAmazonギフト券をプレゼント!(計6問・所要時間1〜2分)

編集: