EVENT REPORT

コーヒーで学ぶ最強の企業分析フレームワーク

就職という岐路に立ち、まだ見ぬ社会人生活に不安を抱いている人は多いでしょう。しかし細かな業務知識やノウハウよりも、そもそも会社とはどんな存在で、どう成り立ち、運営されているのかをまずは理解しましょう。それはすなわちビジネスの「経営」視点を身につけるということ。今回は、BCG、アクセンチュアで経営戦略コンサルタントとして活躍し、『経営戦略全史』『ビジネスモデル全史』『新しい経営学』の著者でもある三谷宏治氏が、「ビジネスを理解するフレームワーク」を解説します。

話し手

三谷 宏治

KIT虎ノ門大学院 教授

SECTION 1/5

ビジネスの学び方には「コツ」がある

就活において、ビジネスをきちんと理解・分析する方法を知っていることは、とても大切です。いかに自己PRの内容が素晴らしくても、ビジネスの本質に対する認識があまりにも曖昧だったり偏っていると、企業や面接官との距離はなかなか縮まりません。相手はビジネス経験豊富なベテランたちなのですから。

しかし、たとえ実際のビジネスを経験していなくても、身の回りにある事例やアルバイト経験から学ぶことはいくらでもできます。コツは「ひとつ上の視点(経営視点)」から「統合的に」見ること、です。

本来、そのための学問が「経営学」。元々は経営者が学ぶべき学問領域をすべて取り揃えたものですが、これから社会に出るみなさんにこそ手にしてほしい武器でもあるのです。

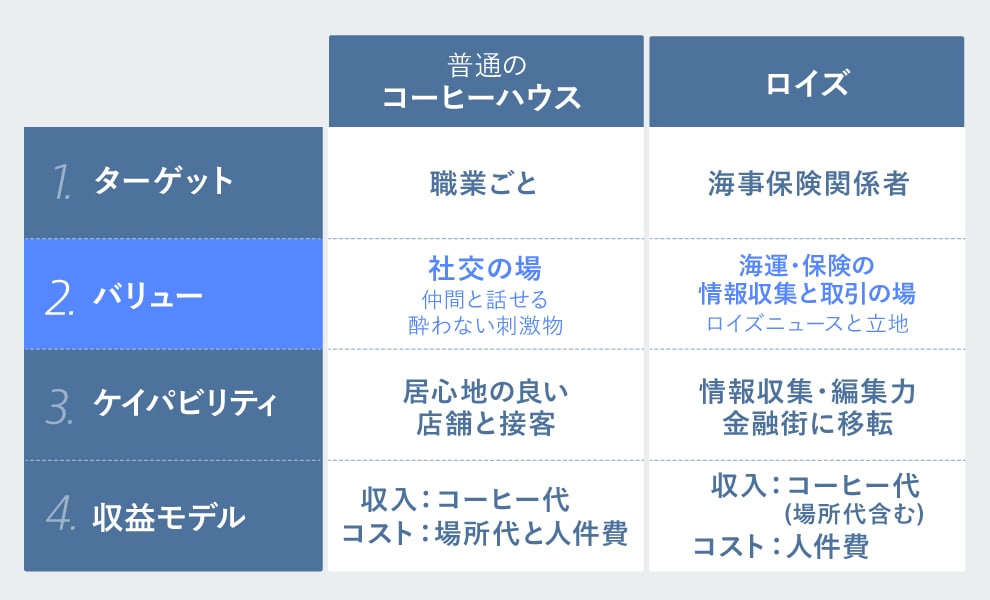

そしてこの「経営学」——「ひとつ上の視点(経営視点)」からビジネスを「統合的に」理解する際に用いるフレームワークが、「ビジネスモデル」です。今回紹介するビジネスモデル・フレームワークは、「ターゲット」「バリュー」「ケイパビリティ」「収益モデル」という4つの要素でできています。

ここから、3つのケースを題材にビジネスモデルの4要素を学んでいきましょう。テーマはすべて「コーヒービジネス」です。

SECTION 2/5

ケース1:カフェの「価値」を変革したロイズ

まずは「バリュー(提供価値)」についてお話しましょう。1つ目のケースは、カフェのバリューを変革したロイズ・コーヒー・ハウスです。

現在のカフェに近いものは1511年にエジプトで生まれ、ロンドン、パリ、そして世界へと広まりました。17世紀当時、ロンドンで大流行していたコーヒーハウス(いわゆるカフェ)は、日中、職業や嗜好ごとに人が集まる社交の場でした。ターゲットは「職業や嗜好ごとの人々」、バリューは「昼の社交の場」というわけです。ケイパビリティとしては「居心地の良い店舗」と「接客力」があればよく、コーヒーの原価の安さで収益を得るという「収益モデル」で回っていました。

そんな中、ロイズ・コーヒー・ハウスが創業したのは1688年で、コーヒーハウスとしては後発の部類。創業者であるロイドがターゲットにしたのは、ズバリ海事関係者(外航の船員や貿易商など)でした。船員たちが集うコーヒーハウスには「インドのどの地域が安全か」「海外の競合船団の動向」などの情報が集まり、客はそれで「次の船は無事に帰ってこられるか」「インドから今年の一番茶を運ぶのはどの船か」といった賭けをおこなったりもしていました。

これに目をつけたロイドは、店に来る船員たちから聞いた情報をまとめ、「ロイズニュース」という新聞を発行します。この新聞から得られる最新かつ正確な海事情報は大変貴重なものだったため、ロイズニュースを目当てに海上保険業者たちがロイズをよく利用するようになりました。

こうしてロイズは、「社交の場」から「取引の場」へと変貌を遂げます。創業者の死後も、顧客である海上保険業者たちの要望によってロイズ・コーヒー・ハウスは継続され、金融街の中心に店を移します。これが今に続くロイズ保険会社の始まりなのです。

さてこの話をビジネスモデルの視点から、整理してみましょう。世界最強の保険会社へと発展していったロイズ・コーヒー・ハウスは、ターゲットを海事関係者に絞り、従来のカフェの価値そのものを変えました。「社交の場」から「取引の場」へ、そして最新情報の提供(ロイズニュース)、立地(金融街のど真ん中)というバリューと、それを支えたこまめな情報収集・編集力というケイパビリティが、ロイズの新たなビジネスモデルとなったのです。

SECTION 3/5

ケース2:「一等地で半額」を実現したドトール

次はドトールコーヒーショップの成功を、「ケイパビリティ(オペレーション/リソース)」を中心に。「一等地でコーヒー半額」という画期的なバリューを顧客に提供するために、ドトールは一体どのようなケイパビリティを築き上げたのでしょうか。

ドトールの創業者である鳥羽博道は、若くしてブラジルに渡ってコーヒー豆のプロになり、帰国してからはコーヒー豆の卸業を営んでいました。しかし卸先である当時の日本の喫茶店のイメージは、「暗くてタバコ臭い」という芳しくないものでした。その印象を変えたのが彼でした。

ある年、業界団体でヨーロッパ視察をし、朝のパリのカフェで刮目します。カフェで立ち飲み! 手軽でおしゃれな朝食! 帰国後彼はまず、健康的で明るい雰囲気の「カフェコロラド」をつくりました。おかげで客層は拡がり、午前や午後のヒマな時間帯の席を埋めることに成功。席の回転率がアップしたことで収益性が上がりました。

そして1980年、鳥羽博道はドトールを開業します。パリの朝カフェに着想を得た新業態です。ドトールのバリュー(提供価値)は、「美味しいコーヒーを安く半額で!」でした。ターゲットは「忙しい人たち」。なので立地は都会の駅近一等地で、テイクアウトや立ち飲み、もしくは1人席での短い滞在時間を想定しています。当然セルフサービスで、商品の提供は1~2分で素早く。

今でこそ当たり前に思えますが、これは簡単なことではありません。これらのバリューを実現するために、マニュアルと研修による店員教育、最新の自動コーヒーマシンに海外製の自動パン焼き機や自動食洗器の導入、カウンターと簡単な席でありつつも、カップは高級品、1号店は原宿駅前という超一等地、フランチャイズ制をとってIRP経営学院という研修所で店長の店舗経営力を養うなど、あらゆるケイパビリティを変えていきました。

ドトールの成功は、まさにケイパビリティの革新の賜物といえるでしょう。従来の喫茶店と全く異なる仕組み・自動化をもってしてはじめて「一等地で半額」を実現し、全国1000店舗にまで成長を遂げたのです。

SECTION 4/5

ケース3:「替え刃型」ビジネスに挑んだネスレ

最後は「収益モデル(プロフィット)」変革事例、ネスプレッソの登場です。コーヒー業界で世界No.1のネスレは、いかにカプセルで儲けるビジネスモデルを成功させたのでしょうか。

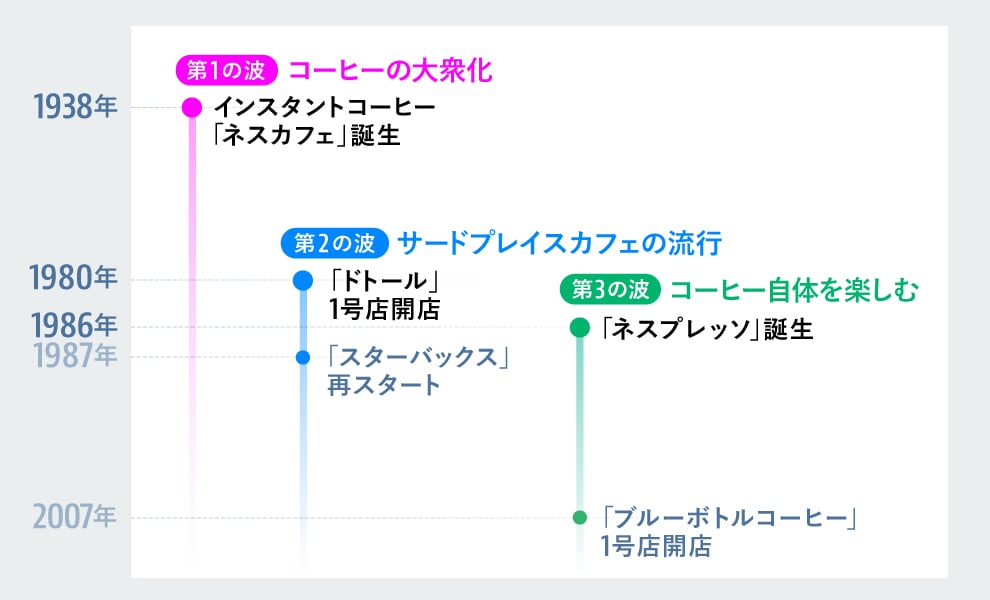

まずは世界のコーヒービジネスの歴史を紐解いてみましょう。最初にコーヒー業界に訪れた変化は、ネスレが1938年においしいインスタントコーヒー(ネスカフェ)を開発し、拡販したことによる「コーヒーの大衆化」です。これは「第一の波」と呼ばれています。「第二の波」はスターバックスのようなサードプレイスカフェの流行。そして「第三の波」では「コーヒー自体を楽しむ」という価値観のもとで、ブルーボトルコーヒーのようなサードウェーブコーヒーや、ネスプレッソが生まれました。

ネスプレッソが狙ったのは「手軽で安い」と「おいしい」の両立です。ネスプレッソでは、契約するとエスプレッソがつくれるコーヒーマシンが無料で貸与されます。ただし、その後は専用の純正コーヒーカプセルをひとつ50~100円でネスレから直接購入するという、いわゆる「替え刃型」収益モデルのビジネスです。ターゲットは法人(オフィス)やホテルを狙い、バリューは先述した「手軽で安く、かつおいしい」、ケイパビリティはマシンやカプセルの開発力・特許取得、直営店でのブランディング、収益モデルは純正カプセルの継続購入による「替え刃型」です。

小オフィスでも1日3杯を3年間飲み続けてもらえれば、それだけでカプセル売上は18万円! 粗利(売上−原価)が50%とすれば、9万円の儲けです。3万円のマシンを貸与しても十分お釣りが来ます。他社が安値の非純正カプセルで儲けようとしても、特許侵害で訴えて撃退します。

ネスプレッソは急速に売上を伸ばし、年間数千億円を稼ぎ出す大成功となりました。これまでのネスレの「大量生産・間接販売の売り切り型」ビジネスモデルから、「直接販売の替え刃型」ビジネスモデルへの大転換を果たしたのです。

しかし、この替え刃型ビジネスに危機が訪れます。基本特許が切れ、非純正品カプセルを排除できなくなったのです。またドイツでは、カプセルの素材が特殊すぎて処分方法に困るということで政府から公共施設における排除命令が出されてしまいました。これではどうしようもありません。

そんな逆境にもネスレはめげませんでした。直販の強みを活かして「使用済みカプセルの回収」を始め、専用の処理工場を建設して「使用済カプセルを完全リサイクル」します。「垂直統合型ビジネス」にシフトすることで、エコロジー負荷という課題を解決したのです。これは市場シェアが低いプレイヤーには真似できません。

さらに、非純正品カプセル対策も兼ねてスターバックスの商品部門を8000億円で買収しました。結果、スターバックスブランドのカプセルを、ネスレだけが作れるようになり、純正品がまた売れ始めました。また近年、サードウェーブコーヒーの旗手ブルーボトルコーヒーも500億円で買収するなど、技術(特許権)だけでなくブランド(商標権)で替え刃型収益モデルを維持しようとしています。さて、その成否やいかに。

SECTION 5/5

就活にも、「経営視点」を持とう

ロイズ、ドトール、ネスレを例にとり、そのビジネスモデルのあり方を分析してきました。すべて「ビジネスモデルの4要素」というひとつのフレームワークです。自分で実際にこのフレームワークを使いこなせるようになるには、何度も演習する必要があります。しかし繰り返し使っているうちに、身の回りのビジネスの見方が変わってくるでしょう。ターゲットが誰で、バリューは何で、どんな仕組みで、どこにどんなコストがかかっているのか……それが「経営視点」なのです。

みなさんも社会人になれば、モノやサービスの組織的提供という「ビジネス」に関わることになります。でも担うのはその中のたったひとつふたつの機能に過ぎません。つくる、宣伝する、売る、修理するなど。うまくいかないことも多いでしょう。しかしその際、ひとつ上の「経営視点」を持てば、上司や顧客が本当に求めていることを察知して自分で動けるようになります。

そしてこのフレームワークは、実際のビジネスの現場はもちろん、グループディスカッションや企業分析など、あらゆる就活シーンで役立つものなのです。なぜなら企業は選考を通して、みなさんが今現在「ビジネスのことをどれだけ知っているか」ではなく入社後に「ビジネスのことをきちんと理解して自ら動けるかどうか」というスキルや態度を見ているからです。就活やビジネスパーソンとしての必須スキルを身につけるため、ぜひこのフレームワークを自分のものにしてください。

今回紹介した事例のほかに、もっとケース演習をやってみたいという方は、ぜひ書籍を読んでみてください。(書籍には、オリジナル演習が22題収録されています。)

※本記事は、2019年10月に開催した『新しい経営学』刊行記念イベントの内容をもとに作成しています。

編集: