INTERVIEW

10年以上世界を飛び回ってきた事業トップが語る。グローバルな企業とキャリアの本質

世界を舞台に働いてみたいと思っている人は多いはず。ではグローバルな環境で働くことで、実際にどんな力を身につけることができるのでしょうか? 今回は、日本有数のグローバル企業であるJTの専務執行役員で、国内たばこ事業のCEOを務める荒木隆史氏にインタビュー。ヨーロッパ、アジア、アフリカで合計10年以上の海外勤務を経験してきた荒木氏に、グローバルなキャリアの本質について伺いました。また、学生が抱きがちな「喫煙率が下がっていて、たばこの先行きは暗そう」といったイメージは真実なのか? 世界的企業のリアルにも迫ります。

【謝礼あり】読後アンケートご協力のお願い(計6問・所要時間1〜2分)

SPONSORED BY 日本たばこ産業株式会社

話し手

荒木 隆史

専務執行役員 国内たばこ事業CEO(JT Senior Vice President, General Manager, Japan Market)

SECTION 1/5

グローバルな環境で得られる「気づき」とは

⸺荒木さんは5か国・地域で、合計10年以上勤務されてきました。海外で働くメリットは何だと考えますか?

荒木:自分や周囲が「あたりまえ」だと思っていることが、実はあたりまえではないと気づきやすくなることだと考えています。それに気づくことで、ビジネスのあらゆる場面で取り得る選択肢の幅を大きく広げることができます。

例えば、他国の人やビジネスと関わることなく暮らしている日本人の多くは、日本での生活の特殊さ・世界との乖離に気づくことができません。皆さんは、人口は減り、物価や給料は少ししか上がらないのがあたりまえだと考えているかもしれませんが、それは世界的に見ると、全くあたりまえではないのです。

海外で暮らしたり、グローバルな環境に身を置いたりすることで、こうした思い込みを半強制的にリセットさせられることがあります。

⸺荒木さんはグローバルな環境で働く中で、何に「気づく」ことができましたか?

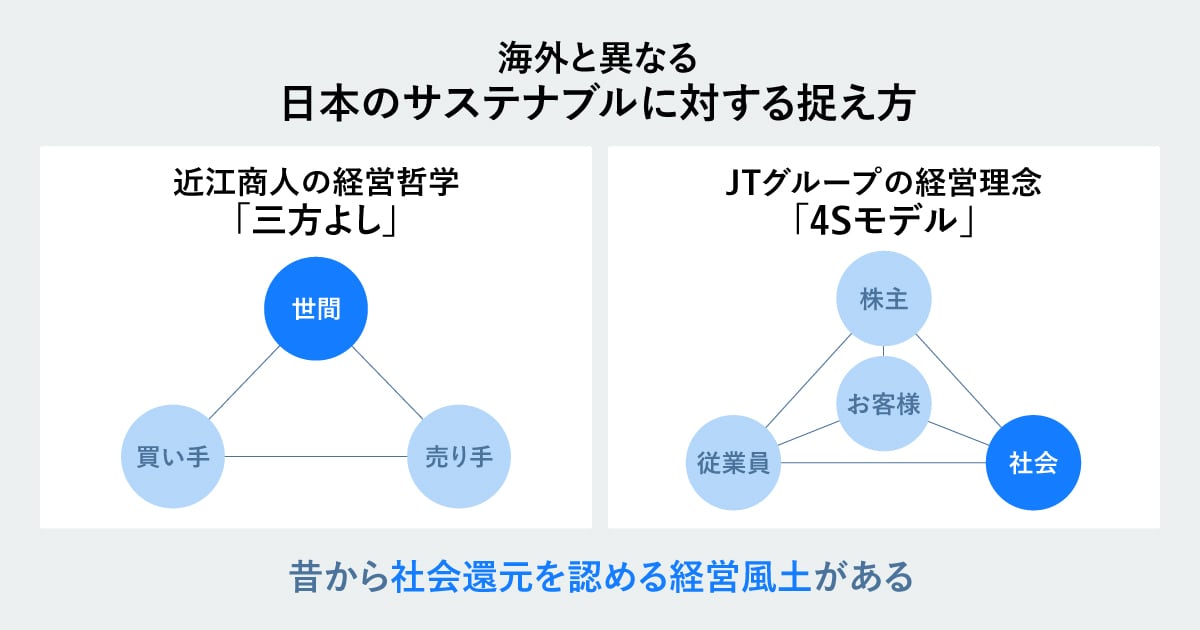

荒木:様々な気づきがありましたが、一つは、日本と世界では企業の「サステナブル」に対する感覚が異なるということです。日本では、近江商人の経営哲学「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」が広く知られており、JTにも、お客様を中心として、株主、従業員、社会の4者に対する責任を高い次元でバランスよく果たし、4者の満足度を高めていく「4Sモデル」(JTグループ経営理念)があります。

相対的に狭い国土で共存してきたからでしょうか。日本企業には、自社だけが独り勝ちしすぎず、社会に還元することを認める風土があり、これは海外企業の経営哲学としてはスタンダードではない/なかった特徴だと感じます。世界では今、SDGsをはじめとした「サステナブル」への取り組みが推奨されており、企業は自社の利益のみならず、社会や環境の持続可能性も考慮すべきだと言われていますが、その内容は多くの日本企業にとっては「何をいまさら?」と感じることがあるかもしれません。

私自身、タンザニアの子会社で代表を務めていた際、タンザニア政府に対して、日系企業の代表としてこのような日本企業の特性をお話して交渉をしたり、ビジネスチャンスを探ったりしたこともあります。こうした「気づき」によって認識をアップデートすることは、ビジネスの様々なシーンにおいて自身の判断の助けになります。

そして20年以上かけてグローバル企業として変化を続けてきたJTは、海外勤務の経験の有無に関わらず「気づき」が得やすい環境 だと思います。世界中で事業をおこなっている当社では、国内に対する認識だけに閉じていてはビジネスが成立しない場合もあり、日々世界の情報を自分の中でアップデートすることが求められるからです。特に、国内外のたばこ事業が統合された2022年以降は、海外とコミュニケーションをとる量が年々増え続け、一段と組織のOne Team化が進み、日本で働きながらもボーダレスでグローバルな環境となっています。

SECTION 2/5

たばこは特殊な巨大産業

⸺最近の日本の若者はたばこを吸う人が少なくなっています。JTの先行きは大丈夫なのでしょうか?

荒木:日本の喫煙率は年々下がっており、ご心配はごもっともだと思います。しかしこれについても、皆さんに見えている景色が世界の常識とは限りません。

現在日本には約1,500万人※1のたばこを吸われる方がおり、市場規模は税金を含めて4兆円強※2にのぼります。これは同じく嗜好品であるビールの約1.4倍※3、ワインの約3.3倍※4、チョコレートの約6.6倍※5ほどの大きさです。市場規模は相当に大きいといっていいでしょう。

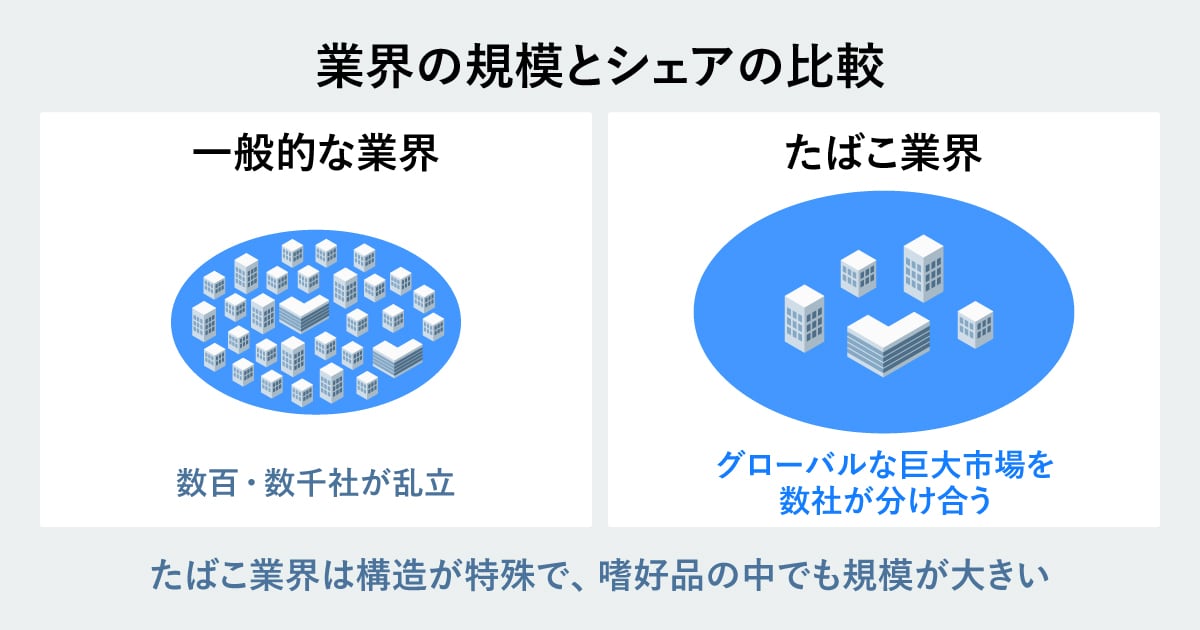

JTは世界130以上の国と地域で商品を販売しており、世界中でたばこを吸われる方は約13億人※6います。数百・数千社がせめぎ合う業界もある一方で、たばこは高度なマスプロダクション※7が早期に世界的に拡大した関係で、世界規模での寡占化が進み、世界で上位数社が巨大市場の大部分を占めているという構造です。

世界での成長率3%弱の安定的な需要と、11,200億米ドル※8の規模感を持つビジネスである上に、JTは世界シェア1位を狙うポジションにあり、国内外の市場で伸びしろも十分にあるのです。

日本市場を見てみると、人口の減少はたばこ産業だけでなくどの産業にとっても構造的な課題です。JTの場合、実際の出生数がビジネスに影響を与えるまでに20年かかるため、猶予期間が多くあるとも言えますが、人口動態と喫煙者率推移を考えると、総需要の減少は避けがたいと理解しています。ただし、四半世紀にわたってインフレーションを含む経済が停滞していた日本市場の今後の成長余地は大変大きく、JTを含む各社が積極的な投資を行い、未来に備えている状況です。現時点でも、日本は最重要市場であり檜舞台です。

※1 令和6年公表 厚生労働省「令和4年 国民健康・栄養調査」参照

※2 一般社団法人日本たばこ協会「たばこ統計データ(令和5年度 紙巻きたばこ、リトルシガー、加熱式たばこの各販売実績合計)」参照

※3 2024年公開 Spherical Insights「日本のビール市場 レポート」参照

※4 2024年公開 Spherical Insights「日本のワイン市場 レポート」参照

※5 2024年公開 全日本菓子協会「2023年菓子生産数量・生産金額・小売金額(推定)」参照

※6 2024年発表 世界保健機関(WHO)「たばこ動向報告書」の推計参照

※7 限られた品種の製品を大量に生産する生産形態

※8 2024年発表 IMARC Group「タバコ市場 市場規模 成長性 産業動向 予測 2024-2032年 市場調査レポート」参照

SECTION 3/5

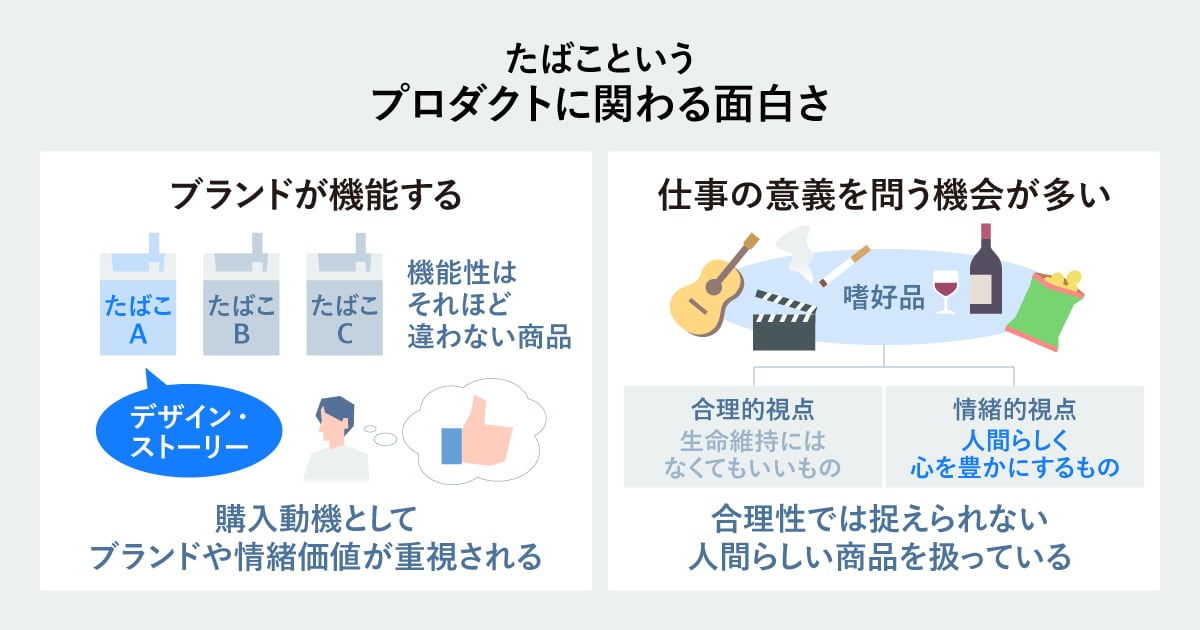

ブランドが機能する面白さ

⸺市場規模が大きく特殊な産業とのことですが、たばこというプロダクトに関わる面白さは何だと考えますか?

荒木:大きく二つあります。一つは、私が長らくマーケティングに携わってきたことにも影響されますが、ブランドが機能することだと考えています。

ブランドとは面白いもので、例えばブランドバックや高級時計は、数千円のバッグや時計と比べて機能が大きく異なるわけではないにも関わらず、そのブランド名がつくだけで数十倍から数百倍の値段が付く商品になり得ます。ブランドという存在に対して、人が特別な価値を感じ、結果として喜んでお金をたくさん支払い、しかも満足度もより高くなるということが起きるのです。

たばこもブランドが機能する商材です。ほとんどの商品は20本入り、概ね同じサイズで、火をつければ同じくらいの時間で燃え尽きます。機能性の違いはそれほど大きくありません。それでも、お気に入りのブランドを買うためには、他の商品よりも高いお金を払っても良いという方が大勢いらっしゃいます。

こうしたスペック以外の面にも重きが置かれるたばこだからこそ、ブランド価値の設計や意味づけ、デザインやストーリーづくりなど、文系出身の私が関与できる部分が多くありました。 例えば、日本で最後のたばこのテレビCMとなった「セブンスター」のCM制作を担当した際は、商品の特徴は一切説明せず、俳優がたばこを吸ってただ一言「さよなら」とつぶやくだけの、情緒価値に振り切ったCMを作り、とても印象深い経験になりました。

⸺現在は、業界の自主規制により、テレビCMのマスコミュニケーションを行っていませんが※9、今後もブランド価値を追求することはできるのでしょうか?

荒木:時代が変わったからこそ、以前よりも複雑になり、面白さが増していると思います。昔はテレビCMを打ちさえすれば、あっという間に全国民に情報が伝達されていましたが、現在ではそれが通用しません。何より、制約があるからこそ、設計のしがいがあるというものです。

※9 たばこ商品も媒体によっては宣伝が可能。また、商品宣伝以外の、「マナー広告」「企業広告」については現在もテレビCMを実施している。

SECTION 4/5

「人が人間らしく生きること」に関わる面白さ

⸺もう一つのたばこに関わる面白さとは何でしょうか?

荒木:「なぜ自分がこの仕事をしているのか」と内省する機会が多いことだと思っています。それは、栄養摂取を目的とせず、生命維持にはなくても支障がないもの、さらに言えば一部の人にはなくなってほしいとさえ思われている商材だからです。

一方で、この世になくても生命維持に支障がないものが本当に不要ならば、たばこもお酒も、おいしい料理も、映画も音楽も要りません。しかしそれらすべてがなくなれば、きっと人生はずいぶんとつまらないものになるでしょう。

その意味で、私たちは「人が人間らしく生きることに関わる」プロダクトを扱い、「人間らしさって何だろう?」「心の豊かさとは何だろう?」などと考える機会の多いビジネスをさせていただいています。自分が働く意味を考える機会がふんだんにあることは面白さでもあると感じています。

SECTION 5/5

「違い」を認識し、グローバルに調和する

⸺日本発のJTらしさは、グローバル企業になった今でも変わらないのでしょうか?

荒木:社内のグローバル化が進むなかで、人も組織も変化を続けていますが、当社の人や風土の魅力は、日本に限らず世界中で共通するものがあると感じています。また、同じJTグループの社員として、日本人と外国人の壁は感じていません。それはJTが、2022年にたばこ事業を再編し「Global One Team」を掲げるずっと前から、グローバル企業に即した日本と海外の統合方法を試行錯誤しながら確立してきたからだと考えています。

転機となったのは1999年に成立したM&Aです。JTは当時の自分たちよりも大規模企業だった米国のRJRナビスコ社から、米国外のたばこ事業を買収しました。このときJTは、買収先に日本での事業運営のやり方を強要するのではなく、買収先がそれまで培ってきた手法を尊重し、逆に買収先から学ぶスタイルをとったのです。結果としてRJRをはじめ、その後の多くのM&Aにおいて、買収先とJTとの運営手法・カルチャーの高度な融合を実現してきました。

このように数十年間にわたりハーモナイゼーションを図ってきたJTグループでは、先に述べた「4Sモデル」に表される、社会との良好な関係を築いた上でビジネスを行うといったカルチャーや哲学が、海外拠点でも根付いています。一方で、全世界が均一というわけではなく、エリアや人によって働き方や考え方が異なることが当然であると受け入れられてもいる。様々な価値観が良い具合に調和しているのが、現在のJTだと感じています。

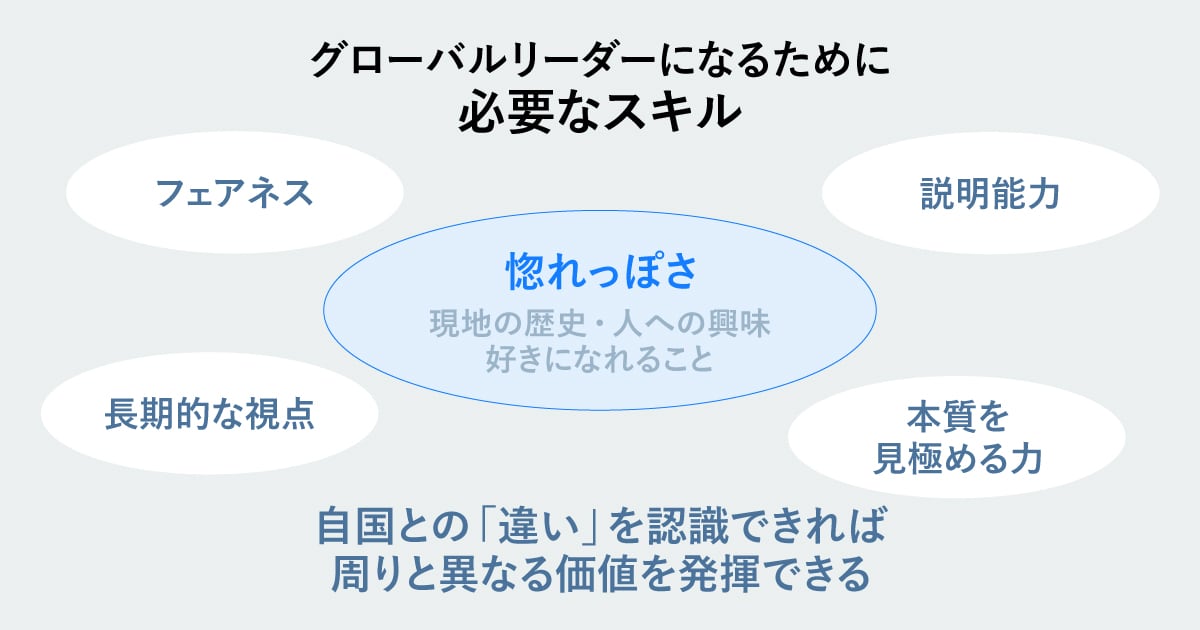

⸺世界で様々な価値観の人と協調しながら、グローバルマーケットで事業を導いていくリーダーとして、どのような力が必要とされるのでしょうか?

荒木:フェアネス、長期的な視点、本質を見極める力、説明能力……国内外問わず活躍するにはこうした素養が必要だと思いますが、海外で働きたいと思う方は、さらに歴史やそこで暮らす人に興味を持って知ろうとできることが大切です。

恋愛に例えれば「惚れっぽさ」ですね。まずはその国のことを大好きになり、なんでも知りたいと思う。しかしそのうち、その国の気になる面も見えてきて、結果好きなところも嫌いなところも見えてくる。表面だけではなく立体的に理解すること。冒頭の「気づく」という話に通ずるものがありますが、自身の出身国とその国の「違い」を認識できるようになることが、現地の人とは異なる価値を発揮するという点で重要なのです。

この力は海外で働く時のみならず、日本に帰った後にも重宝されます。私が国内たばこ事業のCEOを務めることになったのは、日本以外の市場でのビジネスを多く経験していることも理由の一つだと思いますが、本質的には「違い」を発見しやすいからだと考えています。変化やイノベーションを起こしやすいのは「よそ者(外部的な視点を持つ人)」「ばか者(枠にとらわれず柔軟な考えで大胆なアイデアを出せる人)」「若者」の三者と言われますが、私はその二つに該当しているのだと捉えています。

そして新卒の皆さんも、社会やJTに染まっていないという意味で、完全な「よそ者」であり「ばか者」。加えて、現代の感性とエネルギーを持った「若者」です。そんなゴールデンタイムを活かして、JTに新たな風を吹き込んでくれることを期待しています。

JTのエントリーはこちら

記事の感想をお寄せいただいた方から抽選でAmazonギフト券をプレゼント!(計6問・所要時間1〜2分)

編集: