COLUMN

【サマーインターン対策】新規事業系ジョブで突き抜けるための「ビジネス分析力」

皆さん、サマーインターンの選考・本番の対策は万全ですか? 本記事は、超難関企業のサマーインターンで突き抜けるための「思考法シリーズ」第2弾。「オーソドックスなグループディスカッションは問題なく突破できるが、ジョブ選考で高評価を得られない」「新規事業系のジョブで一定の貢献はできているが、なぜか選考結果が伴わない」という方に、新規事業創造インターンに必要な思考法やコツ、そもそものビジネスの捉え方から、実際にビジネスを考える際にも大切にしている視点まで、その突破口を掴むためのヒントをお届けします。

【超難関企業のサマーインターンで突き抜けるための「思考法シリーズ」】

第1弾:ロジカルシンキングを超える「システム思考」で超難関を突破する

第3弾:新規事業系ジョブで突き抜けるための「事業アイデアの創り方」

【謝礼あり】読後アンケートご協力のお願い(計6問・所要時間1〜2分)

SPONSORED BY 株式会社Speee

話し手

宇津木 孝志

株式会社Speee

経営企画本部/HumanCapital本部

SECTION 1/5

新規事業創造系のサマーインターンで突き抜けられないワケ

こんにちは、Speeeの宇津木と申します。東京大学を卒業後、2016年に新卒でSpeeeに入社し、新規事業の立ち上げや黒字化など、事業開発を担当してきました。2022年からは経営企画として採用にも携わり、事業家となりうる優秀な学生の方々とお会いする機会をいただいています。また、通過率0.2%の事業創造インターン(BizCam)のメンターも務めています。

ベンチャー企業のサマーインターンでは、新規事業創造をテーマにするケースが多く見られます。しかし参加したものの「しっくりこなかった」「不完全燃焼に終わってしまった」という感覚を持つ学生が多くいらっしゃいます。

その原因は多くの場合、そもそも既存のビジネスを理解できていないまま、新たなビジネスを作ろうとしていることにあります。スポーツのルールを知らずにオリジナルなプレーをしようとするようなもので、当然うまくいきません。

事業開発を強みとするSpeeeとしては、せっかく興味を持って参加した学生には、その楽しさや奥行きを感じてもらいたいと思っています。そこで本記事では、新規事業創造インターンに必要な思考法やコツ、そもそものビジネスの捉え方から、実際にビジネスを考える際に大切にしている視点までをお伝えします。

インターンでの経験を通じて、単なる“就活対策”にとどまらず、ビジネスを生み出す根本の面白さに触れ、その先にある“事業家”の入口まで一歩踏み込んでほしい。そんな願いを込めて、この記事を執筆しています。

SECTION 2/5

ビジネスは「ニーズ」と「ソリューション」でできている

皆さんはこれまで消費者としてサービスを受け取る立場にあり、就活を通して初めてビジネスという視点を持つ方が多いのではないでしょうか。まずは、世の中をビジネスのレンズを通して見るためのポイントをお伝えします。

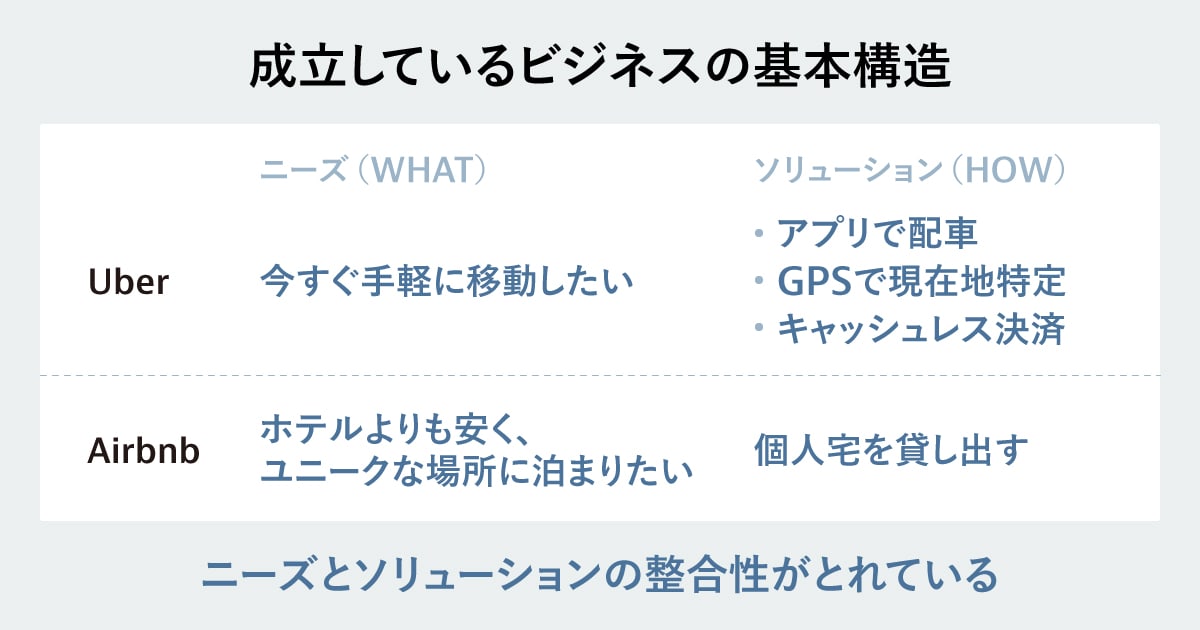

あらゆるサービスや事業は、ある「ニーズ(WHAT)」に対して「ソリューション(HOW)」を提供する形で成立しています。

たとえばUberは、「今すぐ手軽に移動したい」というニーズに対し「スマホアプリで配車し、GPSで現在地を特定、キャッシュレス決済で支払う」というソリューションで応えています。また、Airbnbは「ホテルよりも安く、ユニークな場所に泊まりたい」というニーズに対し「個人宅を貸し出す」という新しいソリューションを提供したことで、世界的なサービスに成長しました。

あるビジネスが存在するということは、一定の整合性ある形でニーズとソリューションが成立しているということ。さらに言えば、ニーズにソリューションが応えていれば、とりあえずビジネスとして成立するというのが、非常に重要な視点です。この考え方は、新規事業を考えるうえで、構えすぎずにまず仮説を立てるための支えとなります。

この前提に立つと、日常の中でも「このサービスはどんなニーズに応えているのか?」「そのソリューションは他にもあるのでは?」という思考が自然とできるようになります。

SECTION 3/5

ニーズとソリューションに分解し、変化を読み解く

一定整合性のある形でニーズとソリューションが成立していればビジネスとしては成立しますが、それが「良いビジネス」になるとは限りません。

新規事業創造ワークでも、サービスとしては形になっていても新規性や独自性が薄く、アイデアに自信が持てずに不完全燃焼に終わってしまう──そんな悔しさを抱えてインターンを終える学生は少なくありません。よくあるのが、既存サービスを無意識にトレースして「それっぽい形」に仕上げてしまい、自分でも本当に面白いのか確信が持てないケースです。

Speeeとしては、そうした学生に「それって、そもそもの考え方がほんの少しズレているだけかもしれないよ」と伝えたくて、この記事を書いています。

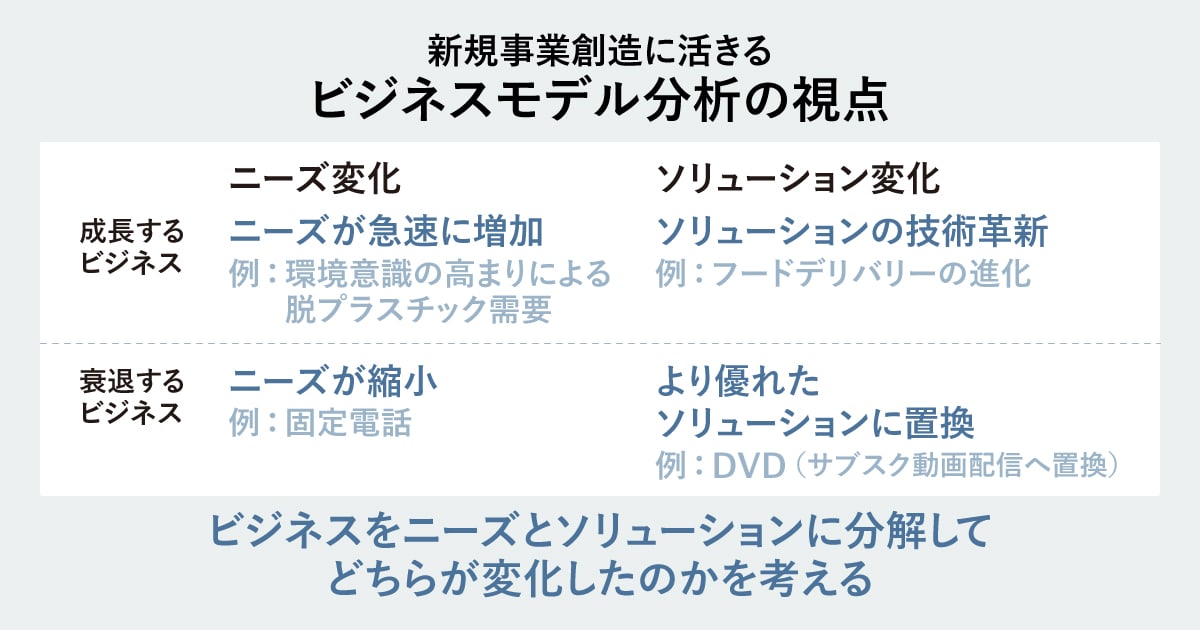

では、成長しているビジネスとはどのような構造なのでしょうか? 一般に、以下のような構造が考えられます。

- ニーズが急速に増加している(例:環境意識の高まりによる脱プラスチック需要)

- ソリューション側の技術革新により、既存ニーズへの対応力が飛躍的に向上した(例:フードデリバリーの進化)

逆に、衰退するビジネスは以下の構造です。

- ニーズが縮小している(例:固定電話)

- より優れたソリューションに置き換えられた(例:DVDからサブスク動画配信へ)

このように、サービスを見るときにはニーズとソリューションに分解して、どちらが変化したのかを考えるクセをつけておくと、世の中のビジネスモデルがクリアに見えてきます。

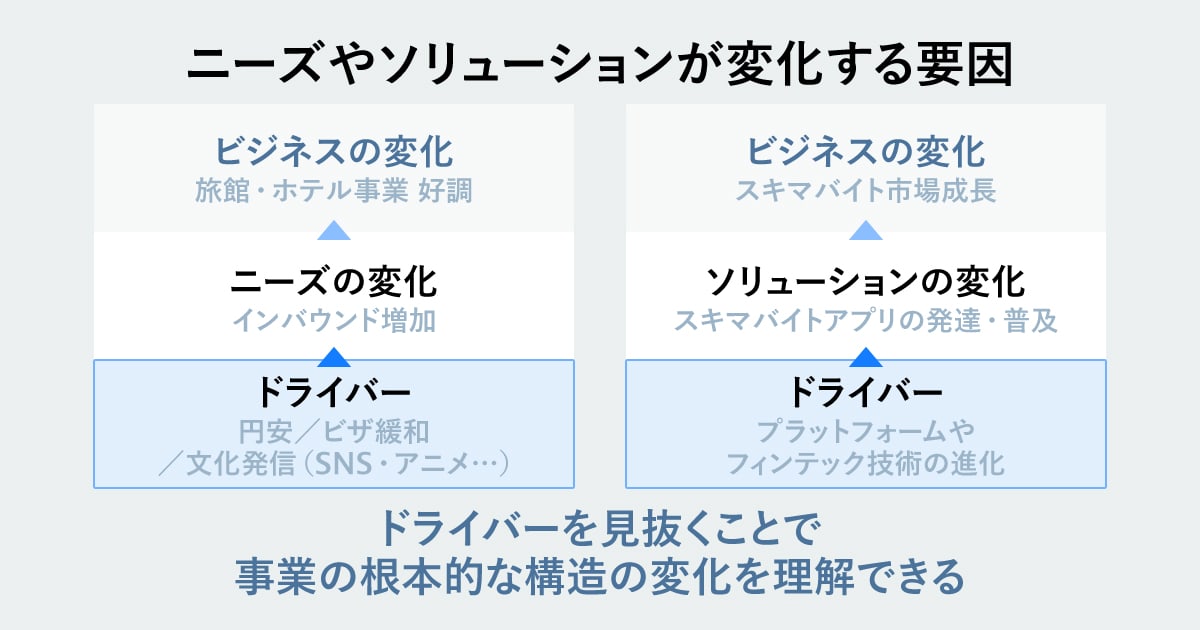

例えば最近伸びているビジネスでいえば、旅館・ホテル事業があり、これはインバウンドによるニーズ側が増えているからでしょう。あるいは、短時間に単発で働くことができるスキマバイトのケースは、「タイミー」や「シェアフル」といったソリューション側が進化したケースと言えます。

よって、新規事業創造では、まだ応えられていないニーズを見つける、あるいはより優れたソリューションで解決できそうなニーズを見つけることができればよいということです。

上記の考え方は、なにもビジネスらしいビジネスにとどまらず、例えばサークル選びにおいても、適用することができます。私が大学時代に所属していたESS(英語サークル)の当時のメンバーは「何か生産的なことを学びたい」というニーズで選んでいる方が多く、サークル活動が「英語の能力を高める」というソリューションになっていました。そのため文化系サークルとして学内最大級の規模を誇っていたのですが、ここ数年、このニーズは長期インターンという活動に奪われていると聞きます。

ぜひ身近なものも「ビジネスっぽく」捉えてみてください。

SECTION 4/5

社会の変化とドライバーを見極める

ニーズとソリューションの変化を捉えることは重要ですが、新規事業を考えるためにはより深い思考が必要です。そこでさらに一歩踏み込み、なぜそのニーズやソリューションが変化するのかを考えてみましょう。ニーズやソリューションが生まれ、変化する背景には、必ず「変化の源泉」が存在します。これをビジネスでは「ドライバー(要因)」と呼びます。

【ニーズが変化する主なドライバー】

- 人口動態の変化(例:少子高齢化による高齢者向け市場の拡大)

- 価値観の変化・進化(例:ビジネスファッションのカジュアル化、SDGsなどの環境意識)

- ライフステージの変化(例:団塊世代の退職、Z世代の社会人化)

- 社会的イベントや制度の変化(例:コロナ、リモートワークの常態化)

このように、ニーズの変化には社会全体のうねりが関わっており、時間とともに質・量の両面で変化していきます。

たとえば、コロナによるニーズ変化としては、外出ができないために家で楽しめる娯楽のニーズが急激に伸びて、Netflixなど動画配信サービスが伸びたり、Uber Eatsなどの宅配サービスが大きく伸びました。一方で、オフラインでの娯楽の最たるものである観光ニーズが文字通り蒸発しましたし、付随して公共交通機関に対するニーズも急速に縮小しました。コロナが落ち着くと、観光や移動のニーズが再度高まりました。

【ソリューションが変化する主なドライバー】

- 新たなテクノロジーの登場(例:生成AI、スマートフォン)

- 既存手段の劣化や限界(例:人手不足によるサービス低下)

- 採算性・収益構造の変化(例:規模の経済が成立し、低価格提供が可能に)

これらの変化を捉えることで、「今まではできなかったが、今なら解ける」課題が見えてきます。Speeeの事業開発においても、こうしたドライバーの変化を“未来の兆し”として捉え、どのタイミングでどのようなソリューションの提示が可能になるかを見極めることを非常に重視しています。

ドライバーを見抜くとは、前提となる社会や産業の“根本的な構造の変化”を理解すること。現象の背景にある構造まで踏み込むことで、未来をつくる視点が育っていくのです。

SECTION 5/5

ドライバーと波及から未来を構造的に読む

社会や産業の変化は、スナップショットで見るだけでは見えてこない連続性があります。ここでは、フェルミ推定を使ってドライバーが時間とともにどのように変化していくかを考えていきましょう。

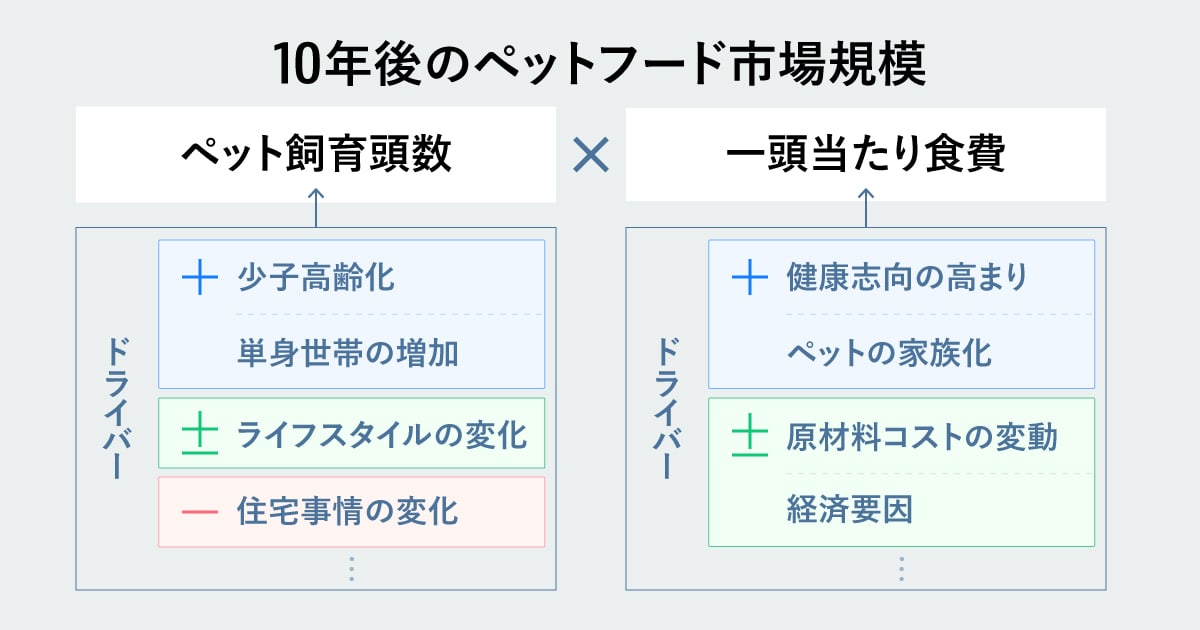

たとえば「10年後のペットフード市場の規模は?」という問いを立ててみましょう。

市場規模 = ペット飼育頭数 × 一頭あたり年間食費

この式を構造化して、それぞれの要素に対してドライバーを当てはめてみます。

【ペット飼育頭数のドライバー】

- 少子高齢化(+):子ども代わりにペットを飼う高齢者が増える

- 単身世帯の増加(+):孤独対策としての需要

- 住宅事情の変化(−):集合住宅での飼育制限

- ライフスタイルの変化(±):在宅勤務 vs 忙しさの増加

【一頭あたり食費のドライバー】

- 健康志向の高まり(+):プレミアムフード需要

- ペットの家族化(+):人間と同じ目線での栄養管理

- 原材料コストの変動(±):気候変動や物流の影響

- 経済要因(±):飼い主の居住環境や食費への投資度合いでペットサイズに影響

こうしてみると、未来の市場が何によって規定されるかという視点を持って分析することができるようになります。ちなみに、ここでもシステム思考が活用されていることにお気づきでしょうか。どのような要素が絡み合って市場が成立しているのか、またどの要素が市場を変化させていくのか、という相互作用や因果関係を紐解いていますね。

この考え方は「10年後のYouTuber市場は?」といった問いにも応用できます。ただ単に今伸びているジャンルや人気のYouTuberを模倣するだけでなく、そもそもYouTubeというプラットフォーム自体が、どう成長しようとしているのか? どんなアルゴリズムを強化しようとしているのか? という構造側を見抜くことができれば、その後に“評価されやすいコンテンツの傾向”もある程度予測できるようになります。

これは、単に現象を追いかけるだけでなく「変化を引き起こしている力(ドライバー)」と「その変化が次に何をもたらすか(波及)」を読む思考です。

同じような見方は、ビジネス以外の領域にも応用可能です。 たとえば、「これからの日本の安全保障」について考えるときに、国内の動きだけを見ていても本質には届きません。引きで見たときに、「アメリカの外交方針・安全保障政策」がどう変化するかを読み取る方が、日本の動向を予測する上ではよほど本質的なドライバーになるわけです。

このように、ある変化や市場を捉える際には、その手前にある“構造を規定する力”を見抜くことが重要であり、そのために「時間を巻き戻す」「未来の変化を予測する」といった時間を動かしてみる視点がとても有効です。

自分たちの頭で時代の流れをなぞるだけではなく、先回りして仕掛ける。こうした思考の起点が、まさに“未来を構造的に読む”という視点であり、そのような視点で事業や社会を見ることができれば、事業家としての地図がより立体的に描けるようになってきます。

Speeeでは選抜者限定(26卒実績 :通過率0.2%)で事業創造に挑むサマーインターン「BizCam」を開催します。事業開発の思考法を実践してみたいと思った方は、ぜひエントリーしてみてください。

本記事では、新規事業をつくる際に押さえておきたい、ビジネスや社会の捉え方について解説しました。ビジネスをニーズとソリューションに分けて考え、時間軸と変化に注目してそれらを規定するドライバーを見抜くことで、新たなビジネスの種について、より深く的確に思考できるイメージがついたのではないでしょうか。

次回の記事では、上記を踏まえ、実際に新規事業のアイデアを創るために必要なニーズの発見方法と、ソリューションで工夫すべき点についてお伝えします。

記事の感想をお寄せいただいたGoodfind会員の中から抽選でAmazonギフト券をプレゼント!(計6問・所要時間1〜2分)

編集: