COLUMN

【サマーインターン対策】新規事業系ジョブで突き抜けるための「事業アイデアの創り方」

皆さん、サマーインターンの選考・本番の対策は万全ですか? 本記事は、超難関企業のサマーインターンで高評価を得るための「思考法シリーズ」第3弾。Speeeで新規事業の立ち上げや黒字化など事業開発を担当し、現在は経営企画として採用や、事業創造インターンのメンターも務める宇津木氏が、第2弾でお伝えしたビジネス分析方法を活かして、実際に新規事業のアイデアを創るための思考法を解説します。鍵は、構造を見て、ズレを捉え、仮説から仕掛けるというプロセスです。

【超難関企業のサマーインターンで突き抜けるための「思考法シリーズ」】

第1弾:ロジカルシンキングを超える「システム思考」で超難関を突破する

第2弾:新規事業系ジョブで突き抜けるための「ビジネス分析力」

【謝礼あり】読後アンケートご協力のお願い(計6問・所要時間1〜2分)

SPONSORED BY 株式会社Speee

話し手

宇津木 孝志

株式会社Speee

経営企画本部/HumanCapital本部

SECTION 1/5

新規事業のアイデアを創る①「ズレ」に注目する

前回の記事でお伝えしてきたように、変化を構造的に捉え、未来を見通す力は、筋の良い新規事業を考えるうえでの土台になります。

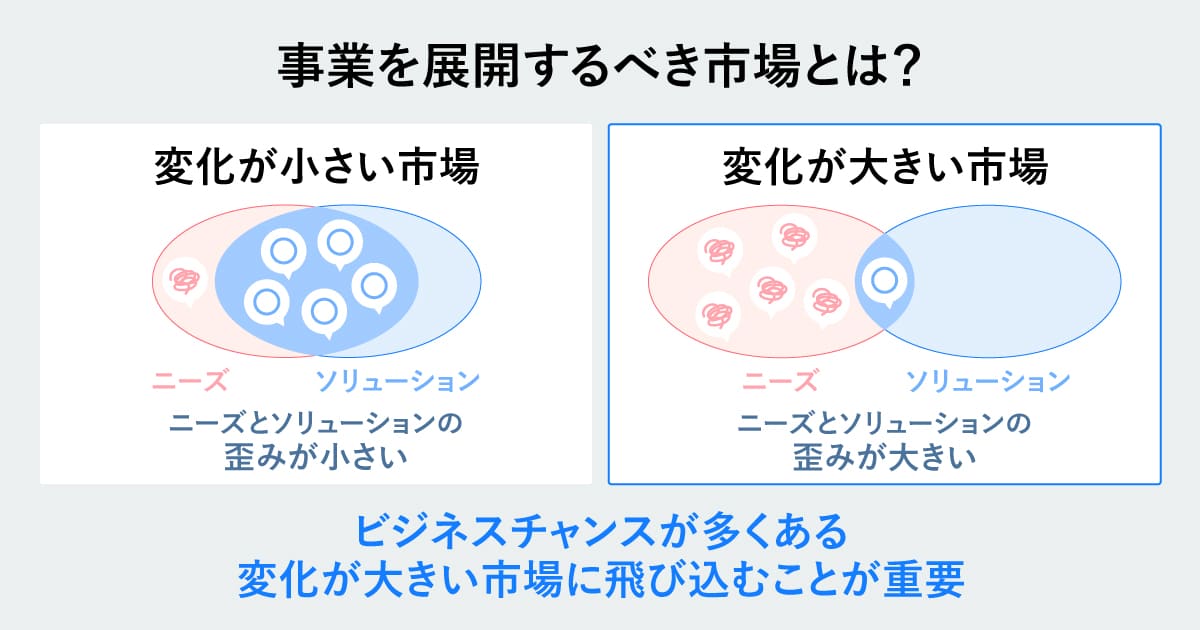

そもそも変化に注目するのは、変化が大きい場所ほど、時間経過にしたがってニーズとソリューションの歪みが増し、新しいビジネスチャンスも大きくなるからです。逆に、凪のように穏やかすぎる市場では、既存プレイヤーがしっかりニーズを満たしてしまっており、差分を出しにくい。だからこそ、事業を生み出したい人にとっては、変化が起きている場所に飛び込むことが重要になります。

Speeeも「課題が大きく変化が起きているマーケット」に事業を展開してきました。どこに“構造の歪み”があるかを見極め、時代の波を捉えながら「革新の中心へ」という旗を掲げて事業を創っています。

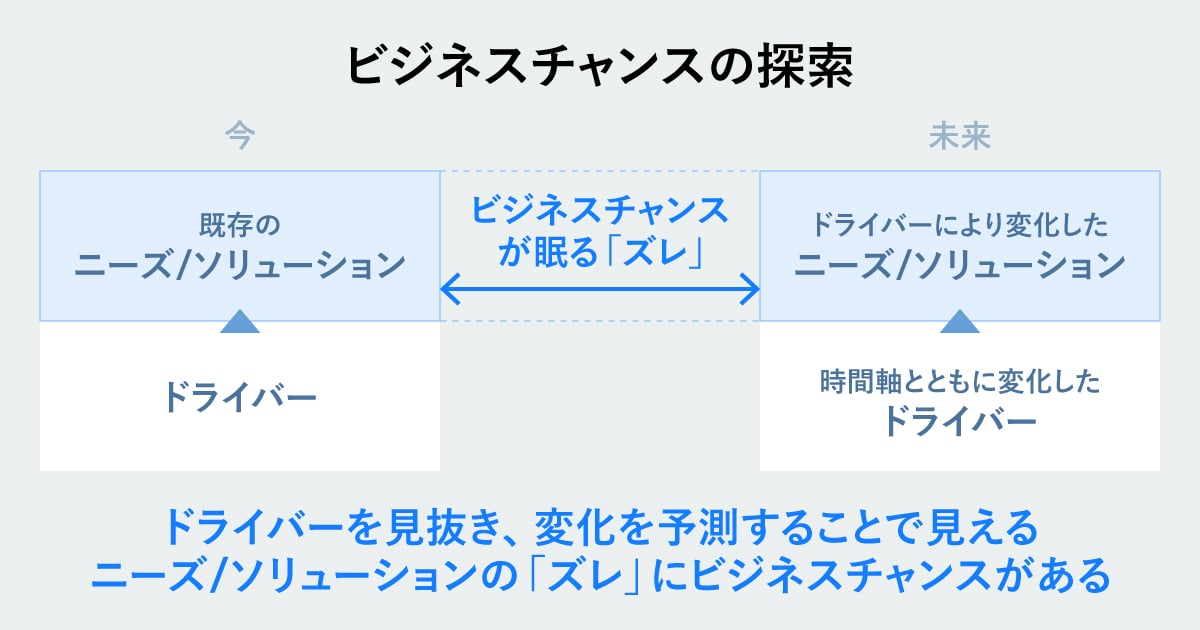

では実際に新規事業のビジネスアイデアとして昇華させるにはどうすればよいのでしょうか? 本章では、時間軸の変化によって生まれる「ズレ」を発見するという視点をお伝えします。

【ビジネスチャンスを見出すための問い】

- 既存のニーズとソリューションは何か?

- そのニーズやソリューションを規定しているドライバー(変化の源泉/要因)は何か?

- そのドライバーは時間軸とともにどう変化するか?

- 結果として、ニーズやソリューションはどう変化するか?

- そこに浮かび上がってくる「ズレ」「不一致」は何か?

※ニーズやソリューション、ドライバーについて復習したい方はこちらの記事から

5の「ズレ」こそが、まだ満たされていないニーズであり、あるいは既存のソリューションが対応しきれていない領域です。ここにこそ、新たな事業機会が眠っています。

就活における自己分析を例にとると、「ニーズ:自分に合った職を見つけたい」に対して、従来のソリューション(自己分析本や診断ツール)がどこまで有効だったのか? テクノロジーや就活スタイルの変化によって、もっと良い解を提供できる余地はないのか?──といった観点で見ることで、「ズレ」を発見することができます。

こうした、現状のニーズやソリューションと、時間軸とともに変化したニーズやソリューションとの差異を捉える感覚を磨くことが、事業アイデアの起点になります。

よくある失敗として、「見つけたズレに対していきなり面白そうなアイデアをぶつけてみる」パターンがあります。しかし、真に的を射たソリューションを設計するには、次のステップである“深い洞察”が不可欠なのです。

SECTION 2/5

新規事業のアイデアを創る②解かれていない理由を見極め、仮説を温めておく

「ズレ」を捉えたら、それに対してどんな解決策(ソリューション)を提示するかが鍵となります。

このフェーズで陥りやすい罠の一つは「アイデアの面白さ勝負」になってしまうことです。 なんとなく新しそう、ユニークそう、という印象だけで突っ走ってしまうと、実際には既存ソリューションの理解が浅く、そもそもニーズを満たしていないアイデアになりやすく、説得力に欠けます。

だからこそ、まずやるべきは、既存のソリューションの構造や限界を深く理解することです。

【ソリューション設計で立てるべき問い】

- 今あるソリューションはどのようにそのニーズを満たしているか?

- どの点が不十分なのか?なぜ十分に満たせていないのか?

- それは技術的・経済的な制約によるものか?文化的・制度的な制約か?

- それを乗り越える技術や手段は今あるのか?今後出てきそうか?

- 自分たちが設計するソリューションは、その制約をどう乗り越えるのか?

ここから導き出したソリューションについて「なぜこのソリューションはまだ存在していないのか?」という問いを立てることも重要です。技術的な未成熟ゆえなのか、制度の壁なのか、あるいは単に誰も気づいていなかっただけなのか。その“解かれていない理由”を見極めることができれば、数年後にボトルネックが取り除かれた瞬間に、一気に最有力解になる可能性があります。その分だけ先行者優位性や本質的な優位性を築くヒントになります。

いざチャンスが訪れたときにすぐに仕掛けられるように、仮説を温めておく。「課題は、誰かに解かれることを待っている」とすれば、それを初めて解く存在になりたくないですか? ──こうした開拓者精神こそが、事業家に求められるマインドセットです。

では「良いソリューション」とは何なのか? ずばり以下を満たしていることです。

【良いソリューションの条件】

- 時流の変化(追い風)に乗っている

- 既存ソリューションと比較して「今やる理由」がある

- 単に実現可能性があるだけでなく、「その手でなければ解けない」構造がある

- 競合よりも自分たちの方がうまくやれそうな仮説が立つ

特に重要なのは「時流の追い風が吹いているかどうか」です。今まさに市場が大きく変わろうとしているとき、新しい解き方は一気に拡張していく可能性を持ちます。逆に、アイデア自体が悪くなくても、市場が縮小傾向にあったり、法規制が厳しくなっていたりといった向かい風が吹いている状況では、成長にブレーキがかかりやすくなります。

つまり、どれだけ良い仮説を立てても、時流に合っていなければ難度は跳ね上がる。だからこそ「今このタイミングでやる意味」を社会や産業の構造から説明できることが、良いソリューションの重要な条件なのです。

SECTION 3/5

ステークホルダーの視点から時流を読み、構造と時間を味方につける

では時流はどうすれば読めるのか? 重要なのは「各ステークホルダーは、常に自らの利益最大化を目指して行動している」という仮定を置くことです。ユーザーは便利な方へ、企業は儲かる方へ動く。この構造を前提に考えると、産業の変化もある程度予測できるようになります。

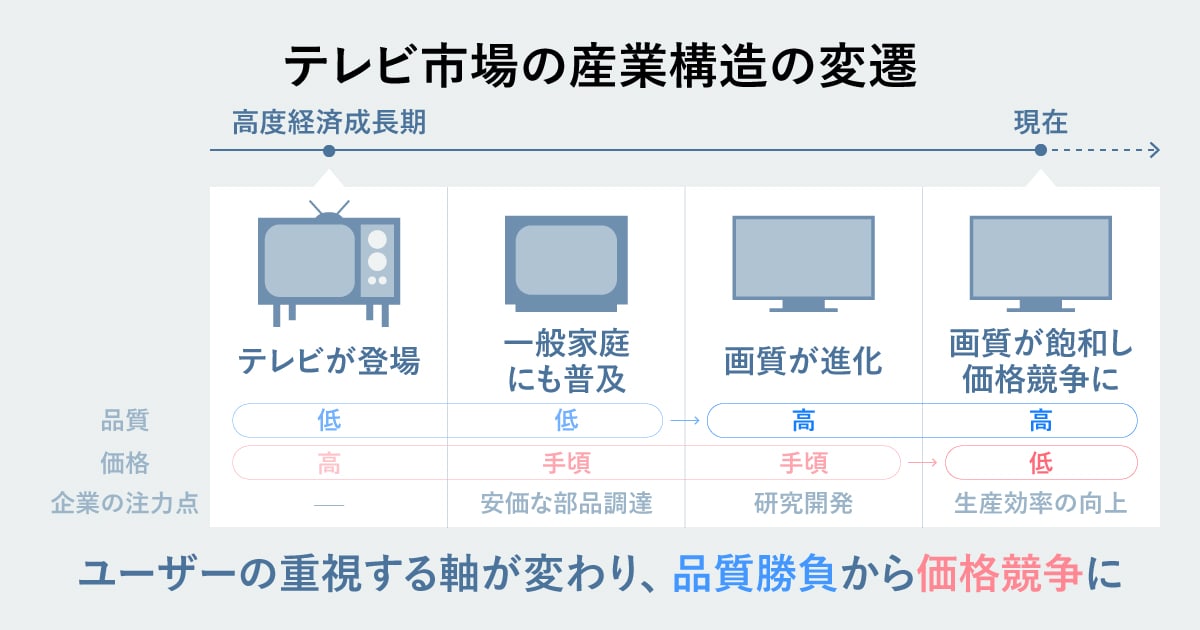

たとえばテレビ市場を例にしてみましょう。 かつてテレビは非常に高価で、裕福な家庭しか買えないものでした。しかし製造技術の進歩や規模の経済の効果で徐々に普及。企業はコストダウンを進め、画質の進化によって“買い替え需要”も刺激しました。

ところが今では、高画質のニーズはほぼ飽和し、テレビを選ぶ基準は「価格」が主になっています。つまり、“品質で差別化できた時代”から“価格競争の時代”へと、ユーザーが重視する軸が変わったわけです。

ビジネスにおいては「たまたまそうなった」ということはなく、上記の結果を辿ったのは、これを読み解いて次の時代を作ろうとしたメーカーがいたからなのです。はじめはとにかく普及させるために安価な部品調達がキーであると読み切って調達部門を強化し、次に画質の進化がキーになると読めれば研究開発部門を強化し、最後は差別化がなくなって価格競争になると予測できれば、事前に生産効率を上げる方向に事業の舵取りをする。これができたから、時代を先取りした事業を展開できたわけですね。

このように

- 「今、ユーザーは何を重視しているか?」

- 「次はどこが差別化ポイントになるか?」

- 「企業はどの投資を削って、どこを強化するか?」

という視点をもつことで、産業の未来が読みやすくなります。

Speeeの事業開発でも、こうした「局面の変化」を見抜き、次の展開を先回りして準備することを重視しています。何段階かあとの局面を予想して、構造上有利になる場所・追い風が吹く場所が見通せると、そこに事業を仕込んでおくことができます。また、各ステークホルダーの動きがわかれば、それを逆手に取って、インセンティブ構造が変わるようなビジネスを補助線的に展開することで、マーケットの行く末を変えることもできるのです。

このダイナミズムは事業開発の真骨頂であり、創造性を最大限にぶつけられる瞬間です。第一弾の記事でお話したシステム思考で構造を捉えたうえで、変化を時間軸で再生すると、最終的にどうなるのかが見えてくる。サッカーで混戦の中、ボールがどこに落ちているのかを見破るイメージです。

実際には、未来には複数のシナリオが想定されるため、未来を最も左右する要素を抽出して、どのシナリオが一番あり得そうかを考えながら、次の展開で勝てるような準備をしておきます。ほぼ一択であればそこに向けて仕込めばよいのですが、実際には、一択に見えても、確率が低い全く異なるケースが想定される場合、そちらのシナリオも視野に入れて準備せざるを得ません。また、2つの選択肢が想定され、現時点ではどちらも五分五分ということであれば、手持ちのリソースを見ながら両睨みしておき、時間が経過したタイミングで再度可能性を検討し直してどちらかにベットすることになるでしょう。

ここが先見性と戦略性が問われる部分です。この段階まで見越して準備し切る実行力があれば、マーケットや業界を塗り替えられるわけで、まさに事業家の醍醐味と言えると思います。狙ったとおりにマーケットが動くダイナミックさは他では味わえない魅力だといえます。

変化と未来を読み切って、まだ世の中にないソリューションに張っておいて、機が熟したときに一気に仕掛ける。これはまさに、構造と時間を味方につける事業家の思考です。

SECTION 4/5

解き尽くす。未来を引きよせる。

ここまで、社会やビジネスをドライバー、ニーズ、ソリューションの視点から捉え、変化や時間軸に注目することで新規事業を創り出す方法についてお伝えしてきました。事業を構想するとはどういう営みか、その輪郭が見えてきたのではないでしょうか。

ビジネスを考えるプロセスの中で、「あれ、これ自分たちだけが気づいてるんじゃないか?」「このチームだったら、本当に解けるんじゃないか?」と思える瞬間があります。

それは、ただの発見を超えて、自分ごととして世界に仕掛けたくなる強烈な動機になります。少しずつアイデアが形にしたいという欲に変わり、使命感に変わり、自分たちがやらずにはいられない、という感覚に進化していくのです。

「え、これってもしかしたら──」という仮説が当たるかもしれない瞬間。仲間と顔を見合わせて「その線でいこう!」と議論が一気に加速する瞬間。そうした電撃が走るような手応えがあるからこそ、事業づくりは面白いんです。

社会の裏側の構造に気づけるようになり、自分たちの手で“変えられる”感覚を持てるようになると、単に今ある選択肢の中で評価される生き方だけでなく、「社会を設計する側」に立てる可能性に気づくはずです。

そしてSpeeeは、そうした挑戦を本気で仕掛けられる場所です。他社では味わえない、構造を捉えて変革を仕掛けていくリアルな事業開発の現場があり、仮説と戦略をぶつけて勝負するダイナミズムがあります。

ビジネスの世界では、未来を完全に予測することはできません。けれど、ドライバーを見抜き、時間軸を動かして変化を予測し、今どんな「ズレ」が生じているかを読み切ることはできます。そのズレを捉え、「今だからこそできる解き方」を提示し、仲間を巻き込み、社会に仕掛けていく。それが事業家の仕事です。

私自身、Speeeで新規事業の立ち上げを担ってきましたが、最初から勝ち筋が見えていたわけではありません。実際に私がリードしていたプロダクト事業でも、マーケット環境が数年のスパンで大きく変わっていきました。最初は「機能があるかどうか」で選ばれ、次に「営業の巧拙」が勝負の分かれ目となり、最終的には「アルゴリズムの性能」が差を生む時代になっていったのです。この変化の波を事前に読み、しっかりと手を打っておくことで、市場の中で確かなポジションを取ることができました。

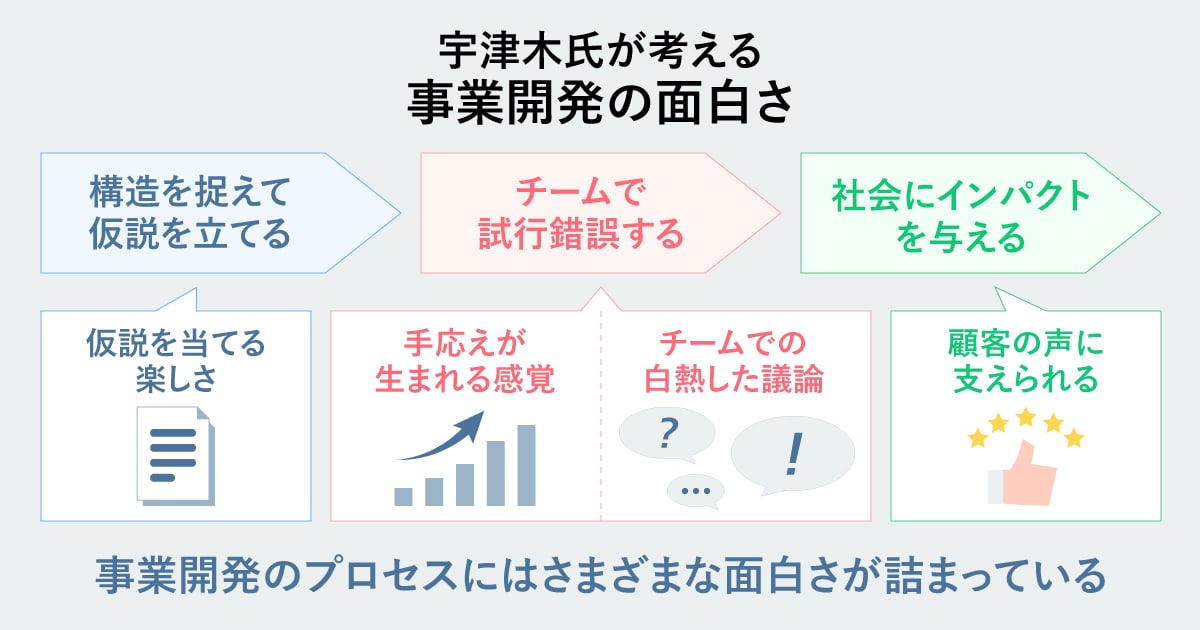

構造を見抜いて、仮説を立て、チームで試行錯誤しながら進めていく中で、社会に大きなインパクトを与えるチャンスを少しずつ形にしていく。このプロセスの中には、仮説を当てる楽しさ、手応えが生まれてくる感覚、仲間との議論の熱、顧客の声に支えられる瞬間、さまざまな面白さが詰まっています。事業を創るという営みには、人生を懸けるに値する熱量があります。

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」をミッションにしている事業開発ベンチャーです。何のドメインでビジネスを展開している会社なんですか、と聞かれることも多く、うまく説明するのに困ってしまうのですが、この記事を読んだ皆さんなら、事業開発の醍醐味について、理解が深まったのではないでしょうか。この面白さに取り憑かれた人たちが、情熱的に、エネルギッシュに、真摯に、本質的に、事業開発に向き合っており、「革新の中心へ」をコンセプトに、まだ解かれてない課題を事業の力で解きつくし続けることで、社会に大きなインパクトを出し続けようとしている会社です。

インターンでは、皆さんにもこの“未来を引きよせる”体験をしていただきたいと思っています。単に課題に答えるのではなく、構造を捉え、変化を読み、未来に向けて仕掛けていく、その醍醐味を味わっていただければ嬉しいです。

事業家という選択肢に、少しでもワクワクしてもらえたなら。その最初の一歩として、ぜひSpeeeのサマーインターンでお会いできるのを楽しみにしています。

SECTION 5/5

事業家マインドを育てるための選書

ここでは、事業家としての視座を高めるために、インターンの前後でぜひ読んでほしい書籍を紹介します。

『世界観のデザイン 未来社会を思索する技術』(岩渕正樹 著、2024年、クロスメディア・パブリッシング)

- 社会の変化を構造的に読み解き、未来像を想像しながら、どういう世界をデザインすべきか、について書かれた名著。

『ビジネス・クリエーション!──アイデアや技術から新しい製品・サービスを創る24ステップ』(ビル・オーレット 著/月沢李歌子 訳、2014年、ダイヤモンド社)

- 新規事業を構想から立ち上げるまでの流れが、実践的かつ丁寧に整理された名著。

- 頭だけで考えるのではなく、実際に足で稼ぎ、ユーザーの声を聞く。そんな“身体性ある事業開発”の基本を教えてくれます。

『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門』(森岡毅 著、2016年、角川書店)

- Speeeの内定者にも課題図書として紹介している、非常に読みやすく本質的な一冊。

- ビジネスリテラシーがなくてもスッと入ってきて、「マーケって面白い!」と思わせてくれる内容です。

『わかりやすいマーケティング戦略 第3版』(沼上幹 著、2023年、有斐閣)

- 就活やジョブにおいては、ビジネスリテラシーはあまりいらないですし、思考力や課題解決力を発揮してもらうので充分である、という前提ですが、マーケティングや事業戦略については、この本の内容が掴めていれば充分だと思います。

『[図解]IGPI流 経営分析のリアル・ノウハウ』(冨山和彦 著、2018年、PHP研究所)

- 上で紹介した本でも物足りずに、もっと深くビジネスの奥行きを知りたい人は、この本も楽しめると思います。

『ビジネス・フォー・パンクス』(ジェームズ・ワット 著/楠木建 解説/高取芳彦 訳、2016年、日経BP)

- 実際に新規事業を伸ばした経営者が、何を考えながら伸ばしていったのか、が非常にわかりやすく書かれています。

- 章立て(「自由人の起業論」「反逆者の財務論」など)からして熱量が高く、第7章の「仕掛けたくなる衝動」と強くリンクします。

- 読み終わったあと「自分も何かやらなきゃ」と思わずにはいられないはず。

『戦略プロフェッショナル──シェア逆転の企業変革ドラマ』(三枝匡 著、2002年、日経ビジネス人文庫)

- 新規事業がある程度形になって伸びたあとに、更にステージを上げて成長させていくときのリアルがわかると思います。事業家は単に新規事業を作って終わりではありません。

- また、コンサルっぽい仕事は事業家でもやれること、そして実際に動かして結果を出すまでやることの面白さが詰まっていると思います。こういう仕事をしたければぜひ事業会社に来てください。

『エフェクチュエーション──優れた起業家が実践する5つの原則』(吉田満梨, 中村龍太 著、2023年、ダイヤモンド社)

- 選考対策としてではなく、起業家や事業家の頭の使い方について学べる本です。

- 確実性が高い世界ではロジックと予測で動くのが良く、基本的に皆さんはこれまでその世界で生きていきますが、ビジネスで新しい領域に突っ込もうとしたときには、不確実性を前提にそれを乗りこなす頭の使い方をする必要があります。パラダイムシフトが起きるかもしれません。

気になる1冊を手に取ってみてください。読み終わったときには、今までよりも一段上の視座で、社会とビジネスが見えるようになっているはずです。

記事の感想をお寄せいただいたGoodfind会員の中から抽選でAmazonギフト券をプレゼント!(計6問・所要時間1〜2分)

編集: