INTERVIEW

「成長」とは何か。20代で突き抜けるための思考法

Goodfindの事業責任者とスローガンの執行役員を務める川村直道氏と、Goodfindのメディア責任者やセミナー講師を務める岡井宏太氏が「成長とは何か」をテーマに対談。川村氏はGoodfindの運営を通してこれまでに数千人の学生をサポートし、岡井氏は27卒メディア責任者としてセミナー・イベントで多くの学生と会うなど、学生の悩みや考えを直接聞いてきた経験の豊富な二人が、変化する時代の中で重要となる概念を深掘りします。

【謝礼あり】読後アンケートご協力のお願い(計6問・所要時間1〜2分)

話し手

川村 直道

スローガン株式会社

執行役員・新卒採用支援事業部 部長

岡井 宏太

スローガン株式会社

Goodfindセミナー講師 兼 メディア責任者

SECTION 1/6

「成長」が就活のキーワードとなったワケ

⸺川村さんは10年ほど就活・学生のキャリア教育に携わり、岡井さんも新卒採用に長く関わっていますが、以前から「成長」は就活における重要なキーワードだったのでしょうか?

岡井:「成長」という言葉が就活で飛び交うようになったのは、直近の数年のことだと思います。以前は終身雇用・年功序列が基本で、会社に最適化するように育成することが主眼となっていたため、企業が個人の成長を求めることはあまりありませんでした。

一方、現代はインターネットやSNSの普及に伴い消費者のニーズが短いスパンで変わり、それに応えるために企業には新しい事業の創出や改良が求められています。日系大手企業でも数年で事業内容が変わり、それに伴って会社が必要とする人物像も頻繁に変わるようになりました。固定的な仕事をただこなすのではなく、柔軟に自らを成長させられる人が、企業で活躍できる人材であるという認識が広まったのです。

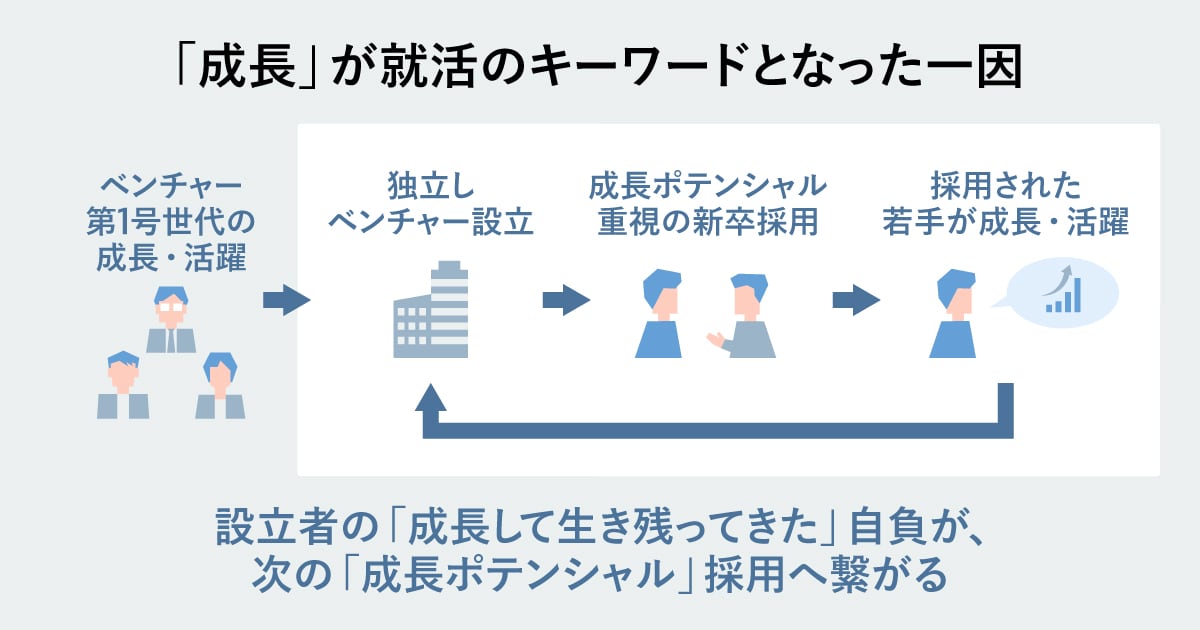

川村:2000年代に活躍したベンチャー第1号世代が独立し、次のベンチャーを立ち上げる例が登場したことも一因だと思います。そういった人たちは自分が成長して生き残ってきたという自負があるからこそ、採用像も同様に「成長できるポテンシャルがある人」となったのではないでしょうか。その後に創立されたベンチャー企業も、この方針に追随しているようです。

SECTION 2/6

表層的かつ大衆化する現代の「成長」と、その本質とは

⸺普段学生と接する中で、近年の「成長」には何か変化を感じますか?

岡井:「成長」に対する熱量が変わり、周りがみんな「成長したい」と言っているから自分もそう言った方がいいと、同調圧力を感じて発言している人もいるように思います。

川村:10年前を思い返すと、「成長」という言葉はあまり就活では使われていませんでした。当時はサマーインターンがまだ一般的ではなく、「成長意欲が高い一部の物好きが参加するもの」という認知でした。外資系コンサルと一部のベンチャーぐらいでしか開催されていなかったのです。

岡井:自分は物好き側の人間だったのでサマーインターンにも参加しましたが、10年前のインターン参加者は、本当に「成長したい」という強い思いを持っていました。しかし、今は企業に受け入れられたいがために、「とりあえず」成長したいと言う学生も多いのかもしれません。

川村:一種の不安の表れかもしれませんね。大学受験までは、より高い偏差値の学校に入ることが正解として与えられてきました。しかし就活のタイミングで「この先はどのように生きてもいい」と言われて正解が一つではなくなったときに、すがる先が「人生において点数を上げ続けること」になったのではと思います。すなわち、常に「成長している状態」でありたいと思うようになったのではないでしょうか。成長の先に求めるものや成長の目的が変わってきたように感じます。

⸺「成長」という言葉はコモディティ化しているようですが、そもそも「成長」とは何なのでしょうか?

岡井:難しい問いだと思いますが、私は「昨日できなかったことが今日できるようになること」だと考えています。中身はマインドセットやスキルなど様々ですが、何にせよ、「できない」状態から、フィードバックや経験を経て「できる」状態に変わることが、成長だと思います。

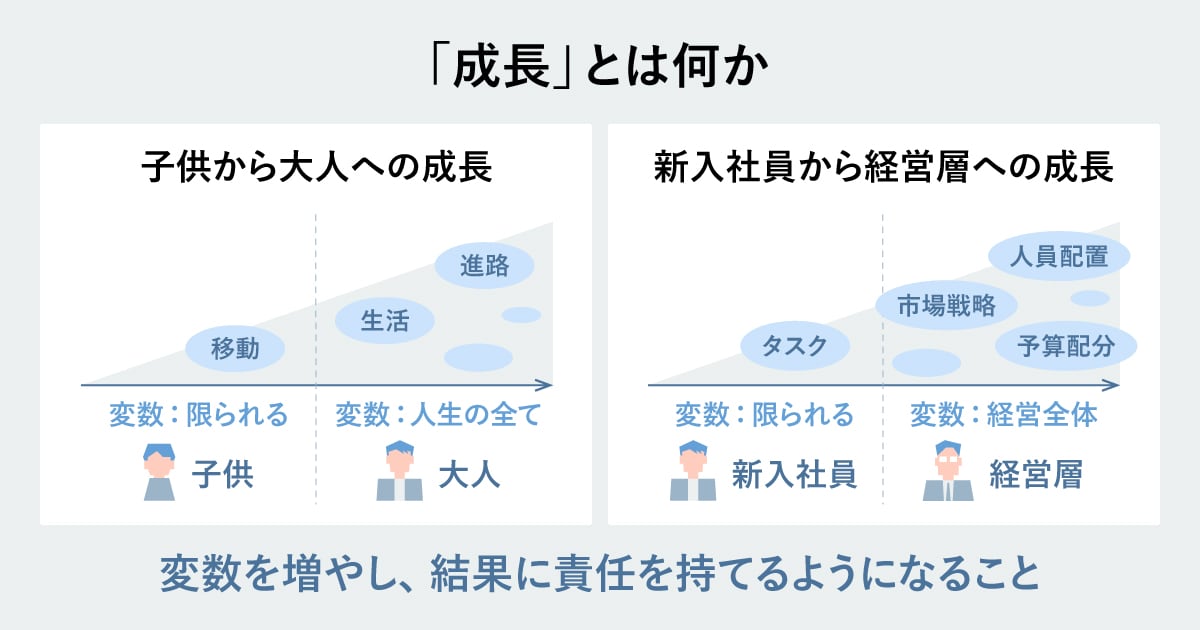

川村:もう一段抽象化すると、「自立/自律すること」だと思います。それは、「自分で判断して行動の選択肢(変数)を増やし、その結果に責任を持てるようになること」を意味します。

この変数が最も増えるのが、子供の成長過程です。幼児が親の手を離して歩くのは、移動の変数を獲得した小さな自立です。大人になると、進路や生活など、人生のすべてが自分で選ぶべき変数となり、その結果に対する責任もすべて引き受けます。

ビジネスの世界でも同様です。新入社員が指示通りに作業をこなすのに対し、リーダーや経営層は、目標設定・予算配分・人員配置・市場戦略など経営全体の変数を決め、その成否の責任を負います。成長とはこのように自分で変数を設定し、その結果の責任を引き受けながら社会に与える影響を大きくしていくプロセスなのです。

SECTION 3/6

「拡大」から「充足」へ。「成長」の新たなパラダイム

⸺「成長」の指す意味やこれまでの変遷を踏まえると、今後目指すべき「成長」はどのように変化していくと思いますか?

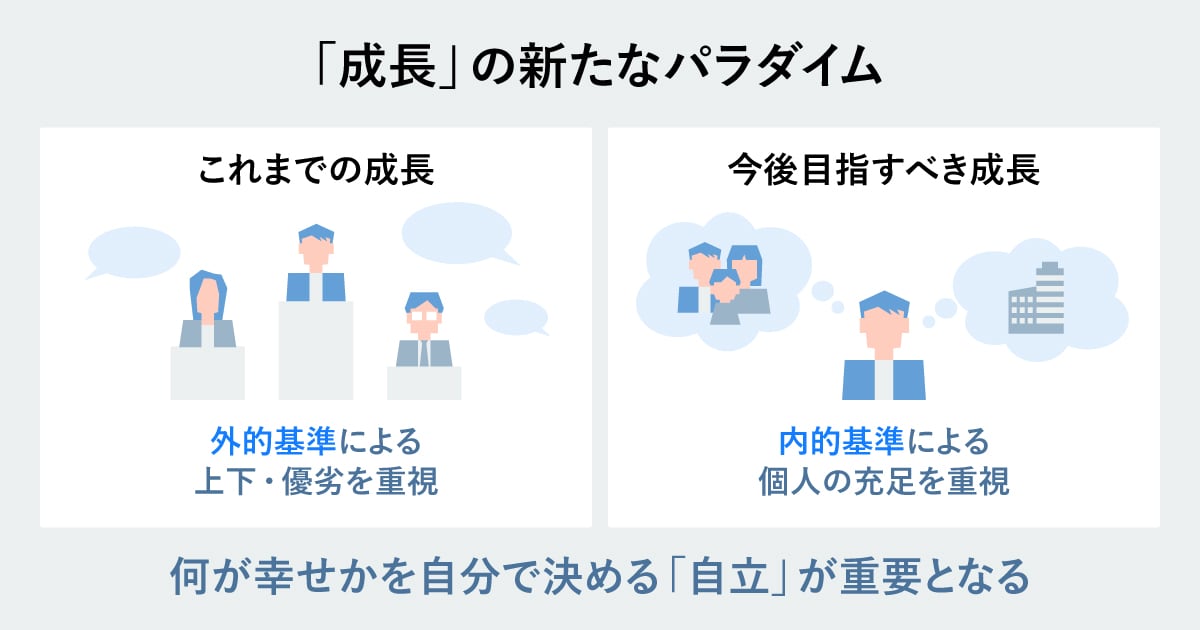

川村:「拡大」や「発展」を追い求めるものから、個人の「充足」や「満たされること」を重視するウェルビーイングへと「成長」の範囲が広がっていくと思います。そして、何が幸せかを自分で決める「自立」が、より重要になっていくでしょう。

今までの社会は、「外的基準による、上下・優劣を伴う成長」を最優先とし、無限の消費財を作り続け、社会的地位などの「垂直的な成長」を追い求める時代でした。しかし、物質的な発展を追い続けることの限界が、地球や人の心の側面から明らかになりつつあり、個人の「充足」を重視する方向に変化しています。

また、SNSの普及とともに多様な生き方が広まった結果として、これまでのような大企業への就職・結婚・出産……といった共通の幸せの形は薄れ、自分らしく生きることが大事であるという社会に近づいています。就職活動においても、「他人との比較や地位(外的基準)」ではなく、「どう自分を満たすか(内的基準)」という視点が、充実したキャリアを築く鍵となるのです。

岡井:自分の子供を見ていると、何かに向かって努力をしなければいけないという脅迫感ではなく、内発的な動機をベースに人生を決める生き方が子供たちの中でも一般的になっているように思います。売り手市場で、学生側が生き方を選べる環境が促進されていることからも、ウェルビーイングが重要なテーマになってくると考えられます。

SECTION 4/6

自分らしく生きるために目指す「自己発見」

⸺幸せを自分で決めようとしても、やりたいことや目指す目標が見つからずに困っている学生も多いと思いますが、どのように考えれば良いのでしょうか?

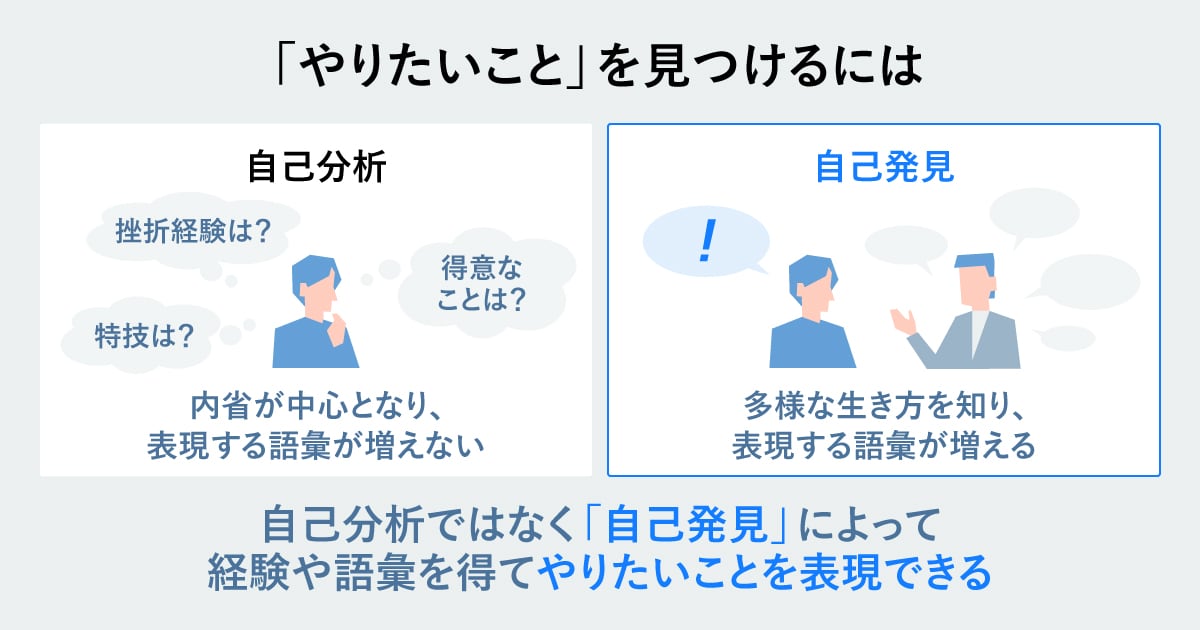

川村:そういった悩みは実際によく聞きますが、これは「やりたいことを仕事や人生というフィールドで言語化する語彙がないだけ」だと思っています。20年も生きていれば、日々の中でどのような瞬間が幸せかはわかりますよね。

様々な社会人や会社と出会い、多様な生き方を知っていく中で、自分の持つ価値観や感情を仕事・人生においても表現できるようになっていきます。自己分析ではなく「自己発見」によって経験や語彙を手に入れて、自分のやりたいことを表現できる幅を広げていけると良いでしょう。

その上で、「どう生きるか」は早く決めるに越したことはありません。もちろん途中で変わっても構いませんが、行動を重ねることで経験値は蓄積されます。この世で唯一不可逆な資源は時間です。考えることは大事ですが、人生において方程式のように問いが順番に解決することはないので、決断の期限を設けなければ時間だけを浪費することになってしまうでしょう。

⸺「自己発見」と日々の仕事はどのように繋がるのでしょうか?

川村:日々の仕事を通した自己発見とストレッチアサインの循環を生み出していくことがポイントです。キャリアにおける成長には、自らの能力を超える「ストレッチアサイン」が不可欠ですが、その機会は成果を出し、信頼を得ることで与えられます。そして、それを成功させることでさらなる成長を遂げ、次のストレッチアサインへと繋がる好循環が生まれます。

たとえ最初は興味が持てない仕事だったとしても、面白さを見つけて最後までやりきることで、新しい自分を自己発見でき、次のストレッチアサインに繋がっていくでしょう。

SECTION 5/6

「何のために成長するのか」。自分に合う場所を探すための観点

⸺自分の価値観や考えを深めたり、「自分なりの成長」を言語化したりするときに、自分に対してどのような問いを投げかけると良いでしょうか?

岡井:学生からよく聞く成長の具体例は、「●年でマネージャー」や「事業開発に携わる」など、具体的なポジションに偏りがちです。しかしそれは成長した先に手にするものであり、もしくは反対にそのポジションに就くことで成長するのであって、「成長」自体はより抽象度の高いものだと思います。「そうなった先に自分はどうなりたいのか?」と自分自身に問うことで、より本質的な答えが見つかるかもしれません。

「何のために成長するのか」という問いに対して、途中で変わっても構わないので、自分なりの答えを持っておくことが大切です。「いかに成長するか」だけでは目的意識が希薄になり、モチベーションが揺らいでしまう可能性があります。

川村:ポジションを追い求める背景にある、自分の本心にまず向き合うべきだと思います。就活で「ある会社に入ること」が目的化し、本来は手段であるものが目的にすり替わっていないでしょうか。「お金を稼ぎたい」「友達に自慢したい」のような外発的な欲求を隠して、後付けの“それらしい”理由を作っている人が非常に多いように感じます。

これらの外発的な欲求は誰にでもありますし、悪いことではありません。無理に隠そうとせず素直に受け入れた上で、「より自分らしくいるには?」という別の視点も取り入れると、さらに選択肢が広がっていくのではと思います。

⸺自分の目指す目標に向かって成長するために、就活で企業を見ていく上で重要なポイントはありますか?

岡井:企業に対して「御社が考える、ビジネスパーソンとしての成長とは何ですか?」と直接聞くことをお勧めします。例えば「挫折を乗り越えた経験が強みになるから、怖がらずに挫折を経験してほしい」や「特定の領域の知識やスキルが身につくこと」など、会社によって答えは様々でしょう。その違いに良し悪しはありませんが、あなたが求める成長と合致する企業を見極めることが重要です。

自分に合う成長ができる環境にいることと、実際に成長できるかは、強い相関関係があります。単に成長したいという思いだけで自分に合わない環境に身を置いても、動機が乗らなかったり、つらい局面でコミットできなかったりして、結果的に成長実感を得られないというケースは少なくありません。

参考:川村氏が語る「企業の見極め方」

【就活・企業選び】Goodfind事業責任者が語る「企業の見極め方」

SECTION 6/6

企業の成長環境を見抜き、20代で没頭できる対象を見つける

⸺ここまでで挙げられた視点を実際の就活に落とし込んでいきたいと思います。Goodfindが企業の成長環境の有無をどのように判断しているか教えてください。

岡井:Goodfindは「若手にチャンスを与えるか」を重視して企業を厳選しています。企業として成長するからこそ役割やポジションといった成長の機会が潤沢に用意されており、それを新卒や若手社員に期待して任せてくれる企業です。

川村:「社会を前進させようとしているか」というのも実はすごく重要なポイントで、具体的には「10年以上のスパンで社会課題に向き合っているか」という観点でも見ています。1年で収益を上げられる事業は予測しやすいですが、社会課題を解決しようとする事業は単年で収益が上がるとは限りません。中長期にわたって社会課題に向き合い、課題解決の幅を広げようとしている会社は、ポジションも増え続けるため扱う変数も多く・大きくなるはずです。

⸺最後に就活生へのメッセージをお願いします。

岡井:20代でどのような仕事をするかがその後の人生の基準になるので、20代は非常に重要な時期だと思います。20代で基準を高く設定できた人は30代以降も高い基準で仕事できるし、それが低かったらその先も低いままです。最初の基準をどこに置くかを決めるのが20代であり、ファーストキャリアです。

川村:シンプルな話ですが、生産性高くたくさん働くと成長するんですよね。だからといって長時間労働をしろという話ではなく、熱中してほしいと思います。私も過去にかなりの数のセミナーや面談をしていましたが、もちろん肉体的には疲れるものの、熱中していると自然にできてしまうのです。

20代で熱中して頑張って仕事できたら、その後も熱中できる仕事の仕方を再現し続けられると思います。楽しめる・没頭できる仕事の仕方や環境を、就活を通して見つけていきましょう。

記事の感想をお寄せいただいたGoodfind会員の中から抽選でAmazonギフト券をプレゼント!(計6問・所要時間1〜2分)

編集: